あしふみ健康ライフ【公式】

高齢者に運動してもらうには?1日10分からできる習慣化のコツ

「最近、親がほとんど動かなくなってきた…」

「このままだと歩けなくなってしまうんじゃないか」

「親やおじいちゃん、おばあちゃんの元気がなくなった」

そんな不安を抱えていませんか?

高齢の方が運動をしなくなると、筋力が落ちて転倒しやすくなり、骨折をきっかけに寝たきりになってしまうケースが少なくありません。

とはいえ「運動したほうがいいよ」と声をかけても、本人は

「疲れる」「こわい」「めんどう」と拒否してしまう……。

そんなご家族の悩みをよく耳にします。

高齢の方に運動してもらうためにご家族ができることは「これならやってみよう」と思えるきっかけと作りと習慣化です。

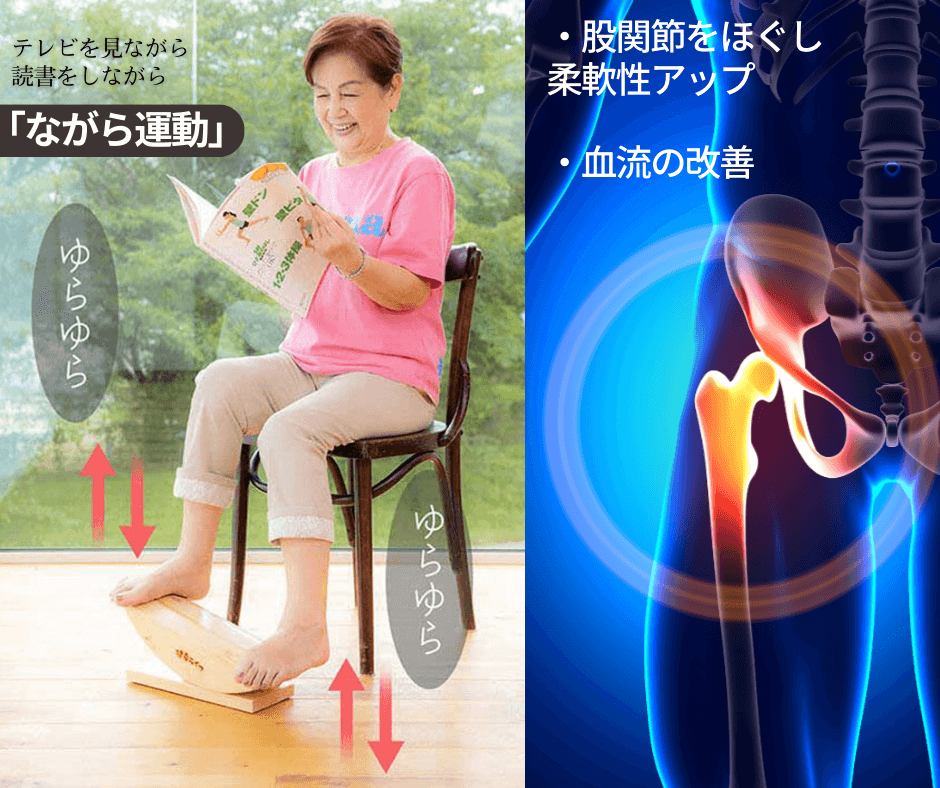

この記事では、高齢の方が嫌がらずに運動を続けられる工夫や、95歳の方も実践している「座ったままの足ふみ運動」について、体験談を交えてご紹介します。

記事を読むことで、

☑️ 無理なく運動を促すヒントが得られる

☑️ ご家族の不安が軽くなる

☑️「やってみたい」と思える運動習慣が見つかる

そんなきっかけになれば幸いです。

「めんどう」「疲れる」「危ない」……高齢者が運動を避ける本音

高齢者が運動を嫌がる背景には、以下のような本音があります。

- ・「疲れるのがこわい」:体力が落ちてきたことを自覚しているため、動くこと自体が不安になる。

- ・「転びそうでこわい」:過去に転倒経験がある方ほど、慎重になる傾向がある。

- ・「何のためにやるの?」:目標や意味が見えないと、やる気が出ません。

つまり、ただ「運動したほうがいいよ」と声をかけるだけでは、ご本人には響かないということです。

大切なのは、高齢の方自身が「できそう」「やってみたい」と思える工夫です。

▶高齢者の運動しない理由について、以下の記事でデータをもとに解説しています。

▶高齢者の運動不足解消法について、以下の記事で事例を交えてお話しています。

高齢者に無理なく続けてもらうためのポイントとは?

では、大切なご家族に無理なく運動を続けてもらうポイントを4つご紹介します。

- 【1】「これならできそう」と思える言葉がけ

- 【2】達成感や喜びを家族で共有する

- 【3】日常生活に「ながら運動」を取り入れる

- 【4】運動を習慣化する仕組みづくり

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

【1】「これならできそう」と思える言葉がけ

たとえ健康のためだとしても、「毎日1時間は歩いたほうがいいよ」などの提案は、逆効果になることがあります。

高齢の方にとっては「そんなにできないよ…」と負担に感じることも多いもの。

大切なのは、「○○しなきゃダメ」と押し付けるのではなく、「これならできそう」と思える言葉がけです。

たとえば、

- ・「ちょっと一緒に散歩しようか」

- ・「一緒にラジオ体操しよう」

- ・「今日は外に出なくても、家の中で足を動かせたら上出来だね」

このように「一緒に」「ついでに」の声かけが、運動への心理的なハードルを下げるきっかけになります。

【2】達成感や喜びを家族で共有する

【1】の言葉がけとあわせて意識したいのが、「できたことを褒める」です。

高齢の方も「自分にできた」という感覚があると、少しずつ前向きになります。

「今日は5分も足を動かしてたね、すごい!」

「お母さんのほうが私より続いてるね!」

「昨日より3分長くできたね!」

このようなささやかな達成感を一緒に喜ぶことが、次の行動のモチベーションにつながるでしょう。

【3】日常生活に「ながら運動」を取り入れる

「外にウォーキングに出る」「運動の時間をとる」

というのはハードルが高いと感じられる高齢の方も多いかと思います。

その場合は、後にご紹介する自宅で日常生活に組み込める「ながら運動」がおすすめです。

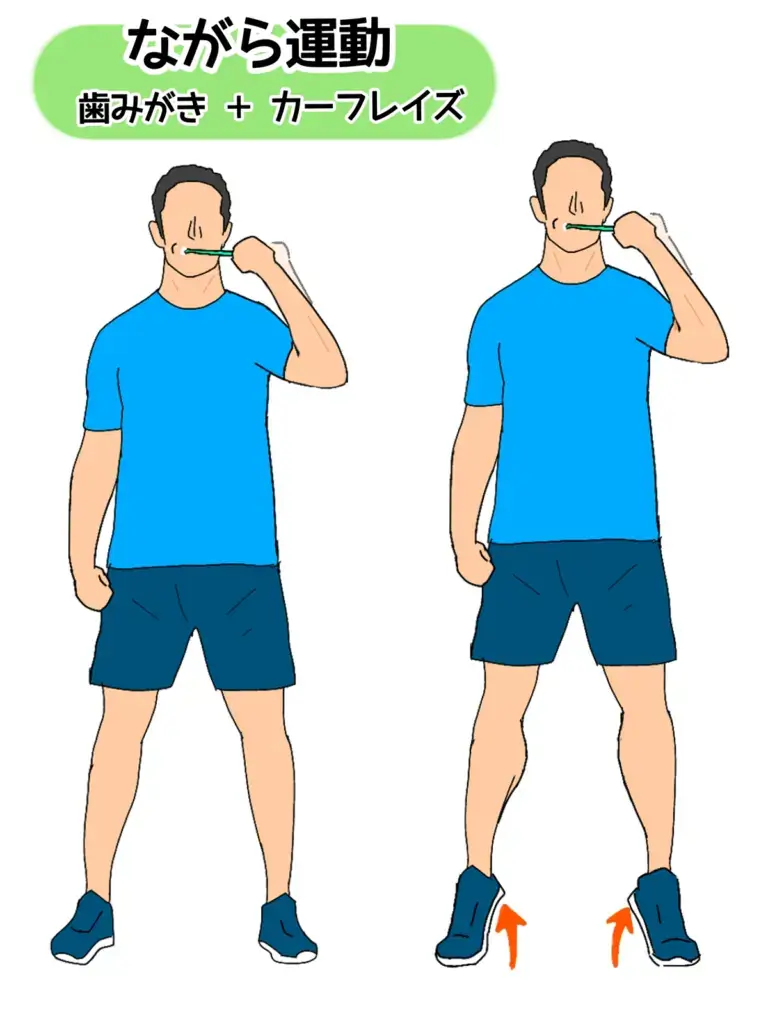

例えば、歯磨きをしながら、テレビを見ながらできる運動を取り入れると「わざわざやる」から「ついでにやる」へ発想が変わり、ご本人の抵抗感も少なくなります。

具体的なやり方については、後ろの項目でご紹介しています。

▶関連記事:

【4】運動を習慣化する仕組みづくり

一度運動を始めても、「三日坊主」で終わってしまうことも少なくありません。

そこでおすすめなのが、運動を続ける仕組みづくりです。

- ・毎日同じ時間に取り入れる(朝のテレビ前、夕食後など)

- ・カレンダーや日記にチェックをつけて達成感を得る

- ・家族と一緒に取り組む

などの工夫で、継続するモチベーションを上げるとよいでしょう。

▶関連記事:

高齢者でも簡単!おすすめの「ながら運動」4選

ここからは、高齢者でもできる「ながら運動」のおすすめ4選をご紹介します。

①テレビを見ながら座って足踏み

椅子に深く腰掛け、両足を交互に上下に動かします。

手も一緒に振ると全身運動になり効果的です。

1分からスタートし、慣れてきたら2〜3分でもOK。

②座りながら、歯磨きをしながらかかとの上げ下げ

椅子にすわりながら、または歯磨きをしながら、ゆっくりかかとを上げ下げします。

10〜15回 × 2セット(毎日でもOK)おこなう。

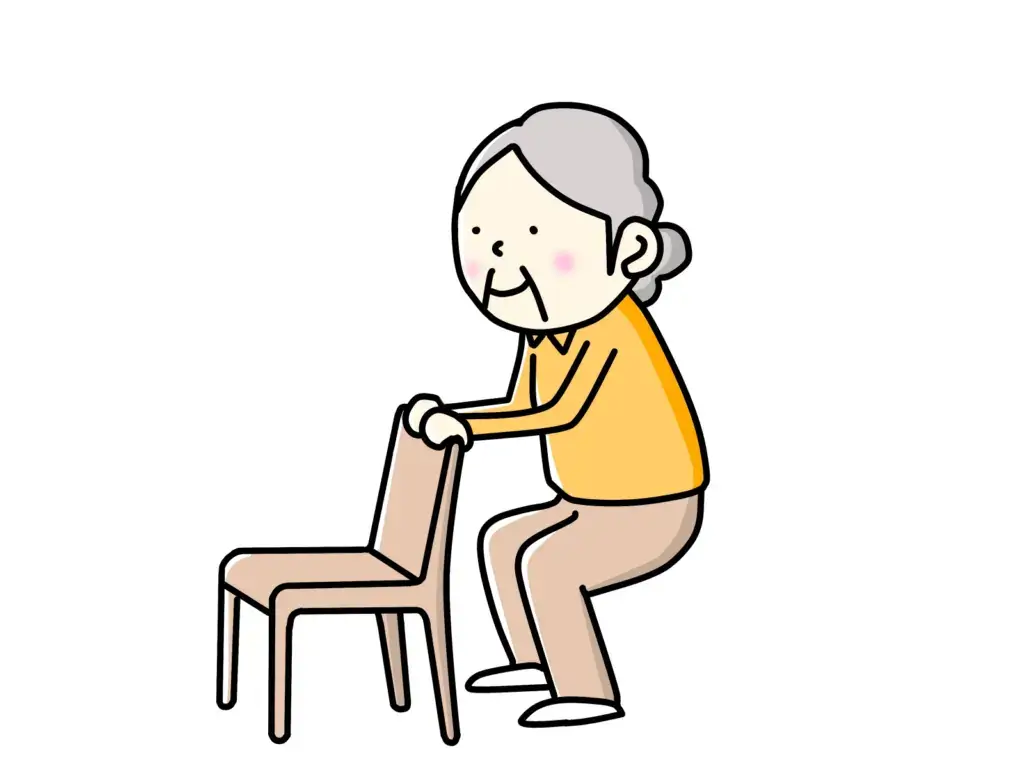

③テレビを見ながら椅子スクワット

椅子の背もたれを持ち、両足は肩幅くらいに開きます。

そのままゆっくりスクワットします。

5〜10回 × 1〜2セット(週3〜4回)ほどおこなう。

④テレビを見ながら椅子に座って関節の曲げ伸ばし

イスに浅く腰掛け、片足ずつ関節を伸ばすように持ち上げておろします。

左右各5〜10回 × 1〜2セットおこなう。

高齢者が最低限必要な運動時間の目安

ここでは、ご高齢の方のタイプ別の運動時間の目安をお話します。

高齢の方の運動は、何よりも「今より10分多く動く」ことで健康に良い効果が期待できるとされています。

いきなりハードルを上げて止めてしまうのでは逆効果なので、自分のタイプに合わせて無理のない範囲でおこないましょう。

【運動習慣のない人】1日10分からでOK

ご高齢で運動習慣のないかたでも、ストレッチや体操を1日10分程度おこなうだけでOK。

継続することで生活習慣病や心身機能の低下を防ぐ効果が期待されます。

【運動習慣のある人】1日20分の散歩または1週間に2回の筋トレ

多少ハードルが上がりますが、運動慣れしている人や習慣化が可能なかたは

- 週2日以上の筋トレ

- 1日20分の散歩(ウォーキング)

を目指すのが理想的です。

参照元:公益財団法人 長寿科学振興財団「健康長寿を実現する運動」

▶高齢者の筋トレ法について、以下の記事でより詳しくご紹介しています。

高齢者が運動しないリスクと今からでも始めたい理由

高齢者の「動かない生活」は、体力の低下だけでなく健康寿命そのものを縮める大きな要因です。

運動不足は、

- ・転倒による骨折

- ・生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症)

- ・認知症

- ・うつ病

などのリスク増加につながるからです。

一方、高齢者を対象にした調査では、65〜74歳男性の41.3%、75歳以上女性の41.2%が「全く運動していない」とのデータもあります。

「いまは元気だから大丈夫」と思っていても、何もしない期間が長いほど、回復が難しくなります。

だからこそ、できる範囲で少しずつ体を動かす習慣づけが重要なのです。

無理に外に連れ出さなくても大丈夫。

家の中で、座ったまま足を動かす習慣をつけることで、将来の自立した生活を守れます。

▶関連記事

こんな方法があった!座ったままで足腰を鍛える新習慣

「ながら運動」をするときは、楽しく、ラクにできる要素がないと続けられません。

そこで近年注目されているのが、「あしふみ健幸ライフ」のような専用の器具を使った足踏み運動です。

注目される器具を使った「足踏み運動」とは?

足踏み運動が足腰によいとはいえ、自力で行うのは楽しさが感じられず、すぐに飽きてやめてしまう可能性があります。

そこで「あしふみ健幸ライフ」のような専用の器具を使えば、テレビを見ながら足を動かすだけで、ラクに、楽しく続けられます。

「痛みで運動できない」「足が思うように動かない」という方でも転倒の心配がなく、安全に取り組めるのが大きなメリットです。

歩行に必要な筋肉をやさしくほぐし鍛える

年齢とともに衰えやすい「腸腰筋(ちょうようきん)」や「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」などの筋肉は、歩く・立つ・座るといった基本動作に深く関わっています。

「あしふみ健幸ライフ」を使えば、最小限の踏み込む力で、太ももやふくらはぎ、腸腰筋など下半身周辺の筋肉を同時に動かせます。

継続すれば足腰の筋力や体力の低下を予防し、歩けなくなるリスクを減らせるでしょう。

【ご愛用者の体験談】95歳でも続けられる「あしふみ健幸ライフ」

ここからは、95歳で実際に使用されている方にお聞きしたレポートをご紹介します。

転倒やふらつきに不安があった95歳のAさん

95歳のAさんは、3か月前から「あしふみ健幸ライフ」を使い始めたそうです。

Aさんは現在もご自宅で元気に生活されていますが、もともとは日常的な転倒やふらつきが心配だったといいます。

「あしふみ健幸ライフ」を3ヵ月使用して感じた変化

しかし、「あしふみ健幸ライフ」を始めてからというもの、

「足が上がりやすくなった」「歩くときに足取りがしっかりしてきた」と感じるようになったそうです。

1回10分の足踏み運動を、毎日自然に続けられている

ご本人いわく「これなら毎日できる」「座ったままで、足が勝手に動いてくれる感じ」とのこと。

運動がつらいという感覚はなく、テレビを見ながらでも自然と続けられているそうです。

毎日、朝・昼・晩の3回、1回10分程度の足踏み運動を実践しています。

話す内容や表情がしっかりし、血圧が下がった

以前よりも話す内容がしっかりしてきた、表情が明るくなったという変化も見られたとご家族も話してくれました。

さらに、その場で血圧の変化を測定してみると、たった10分の足踏みで血圧が約10mmHg下がるという結果も!

これには取材スタッフも驚きました。

目標は100歳まで元気に!高齢者施設でも導入されています

「あしふみ健幸ライフ」は九州地方の高齢者施設でも続々と導入が進んでおり、体力づくりや運動不足解消の一助となっています。

95歳のAさんの目標は、「100歳まで元気に過ごすこと」。

その願いを支える一つの習慣として、これからも「あしふみ健幸ライフ」が日々の生活を応援していくことでしょう。

「運動させる」から「動きたくなる」へ――家族のサポートで変わる毎日

ご高齢の親や祖父母に「運動してほしい」と思っても、無理にすすめるだけでは、心も体も動いてはくれません。

大切なのは、「やらされる運動」ではなく、本人が「これならやってみようかな」と思えるきっかけをつくること。

運動に対する不安や面倒くささを取り除き、日常の中で自然に足を動かせる習慣を支える――

「あしふみ健幸ライフ」は、そんなやさしい第一歩となるアイテムです。

「最近、元気がないな」「このまま寝たきりになったら…」と心配するご家族にとっても、

親御さんが自らすすんで動いてくれる姿を見ることは、何よりの安心につながるはず。

今からでも遅くありません。

無理なく続けられる「ながら運動」で、大切な人の未来の元気を守っていきましょう。

関連記事:

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!