あしふみ健康ライフ【公式】

【歩くのが遅くなった原因と対策】一生自分の足で歩くために

「最近周りの人に追い抜かれるようになった」

「歩くとすぐ疲れるようになった」

「普通の速度で歩けない…」

など、歩くのが遅くなったとお困りではありませんか?

原因の一つとして、加齢による下半身の筋肉や関節の衰えが考えられます。※病気やケガの場合は、この限りではありません。

この記事では最近歩くのが遅くなったと感じる方に向け、原因と対策をご紹介します。

あまり知られていませんが、筋肉は90代でも増やせる組織です。一生自分の足で歩ける生活を手に入れるために、さっそく今日から対策をしましょう。

年齢別の歩く速度の目安とチェック法

「普通の速度で歩けないかも…」と感じたときに参考になるのが、年齢・性別ごとの平均歩行速度です。

ご自身の歩行速度が平均と比べて遅いかどうかを知れば、健康状態の把握に役立ちます。

男女別・年齢別の平均歩行速度

| 年代 | 男性(m/秒) | 女性(m/秒) |

|---|---|---|

| 20〜30代 | 約1.4〜1.5 | 約1.3〜1.4 |

| 60代前後 | 約1.3 | 約1.2 |

| 70代以降 | 約1.1〜1.2 | 約1.0〜1.1 |

もちろん個人差はありますが、同年代の平均を大きく下回ると「歩行機能の低下」が疑われます。

とくに 1.0m/秒未満は要注意です。

フレイルの人の歩行速度の特徴

フレイル(加齢による心身の虚弱状態)が進んだ人では、歩行速度がさらに低下します。

0.8m/秒未満の速度しか出せない場合は、要介護リスクが高まるとされており、注意が必要です。

参照元:厚生労働省ホームページ

関連記事:

自宅でできる歩行速度チェック(4mテスト)

やり方:

1.まっすぐな通路で4mの区間に印を付ける(開始線・終了線)

2.ふだんの速さで歩き、開始線を足が越えた瞬間に計測開始、終了線を越えた瞬間に停止

3.かかった秒数をメモし、4÷秒数=m/秒で歩行速度を計算する

例:4mを4.5秒 → 4÷4.5=0.89m/秒

2回以上測って平均値を出しましょう。

ポイント:

普段どおりの靴を履き、杖や補助具は通常どおり使用してOK。

スマホのストップウォッチでOK。家族に計ってもらうと正確です。

歩くのが遅くなった4つの原因

歩くのが遅くなったおもな原因として、以下4つが考えられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

- 1,股関節が硬くなっている

- 2.下半身の筋肉の衰え

- 3.バランス感覚の衰え

- 4.姿勢の崩れ

1)股関節が硬くなっている

股関節が硬くなっていると下半身の可動域が狭くなり、歩幅が小さくなります。歩幅が小さければ歩数は同じでも進む距離が短くなり、結果的に歩行速度が落ちます。

また股関節が硬いと、ズムーズな体重移動ができません。バランスを崩しやすくなるので、歩行速度が遅くなります。

※股関節のつまり、ほぐし方について詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

2)下半身の筋肉の衰え

下半身の筋肉は加齢とともに落ちやすい部位です。

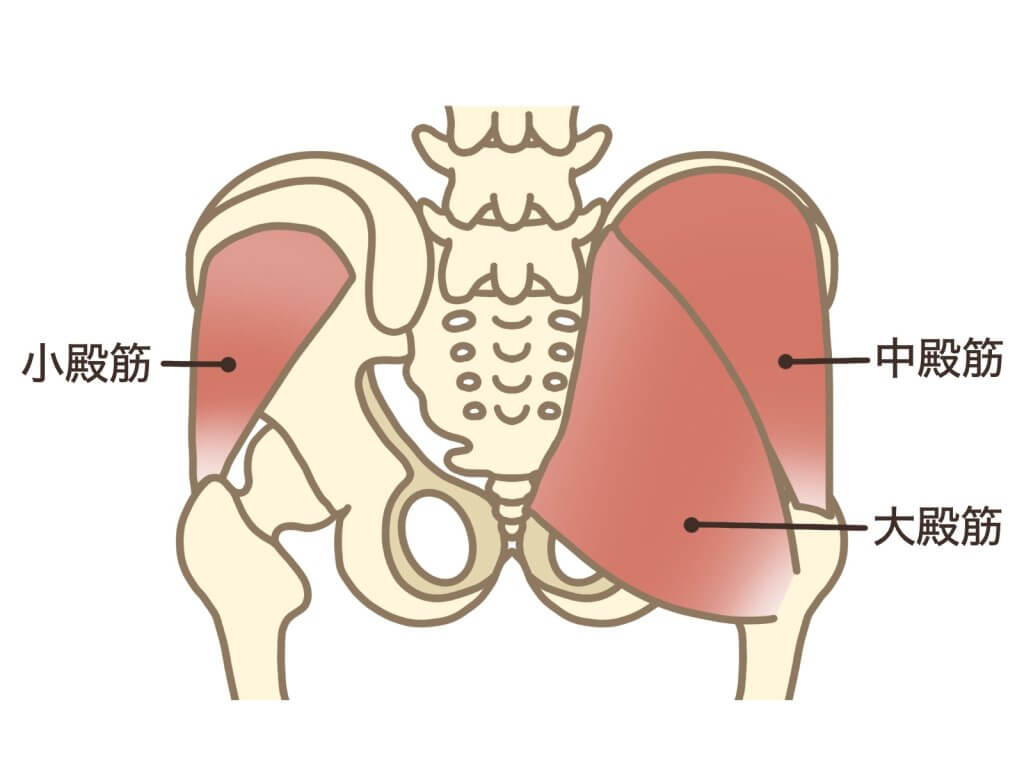

とくにおしりの筋肉が弱くなると、スムーズに歩けなくなります。おしりの主要な筋肉は、大殿筋、中殿筋、小殿筋の3つ。

なかでも大殿筋は、股関節が身体を垂直に伸ばす力や脚全体を支える、歩行に重要な筋肉です。地面からの衝撃を支える役割もあります。

中殿筋、小殿筋は股関節を安定させる筋肉です。歩く時のバランスをコントロールします。

他にも、ふくらはぎや太ももなど足全体の筋肉も体を前進させるために必要な筋肉です。

3)バランス感覚の衰え

加齢によるバランス感覚の衰えも、歩行の速度に影響します。

特に高齢の方の場合、脳から神経への指令が遅くなりバランスを崩しやすくなります。その際反応が遅くなると、転倒のリスクが高まるため速く歩けません。

その他、バランスの維持には視覚や前庭感覚(内耳)が関わっています。

これらの機能が低下すると、バランス感覚が低下します。

4)姿勢の崩れ

猫背や前かがみの姿勢になると、自然と歩幅が小さくなり、歩行速度が落ちてしまいます。

背中や骨盤が正しい位置にないと、足を前に出すときに十分な力が伝わらず、一歩一歩が弱々しくなるためです。

また、姿勢が崩れていると重心の位置も不安定になります。

結果として体のバランスを保つために歩くスピードを落とさざるを得ず、さらに転倒のリスクも高まります。

※姿勢の改善について、以下の記事でも詳しくお話ししています。

普通の速度で歩けないときの対策法①:エクササイズ

冒頭でもお伝えしましたが、筋肉は高齢になってからでも増やせます。

速く歩くために特に鍛えたいのが、大殿筋と腸骨筋です。体の前側を支えるのが腸骨筋、後ろ側を支えるのが大殿筋です。骨盤を安定させ、体を垂直に保つ働きがあります。

ここでは、対策方法を3つに分けてお伝えします。それぞれの簡単なエクササイズ方法も掲載しました。日々の生活に取り入れて、歩行を楽にしましょう。

- 1.おしりの筋肉を鍛える

- 2.腸腰筋を鍛える

- 3.股関節をほぐす

1)おしりの筋肉を鍛える

おしりの筋肉は弱くなりやすいので、速く歩きたい方は積極的に鍛えたいところ。なかでも大殿筋は股関節を囲むように付いているため、鍛えると関節への負担が軽減されます。その結果、歩行が楽になります。

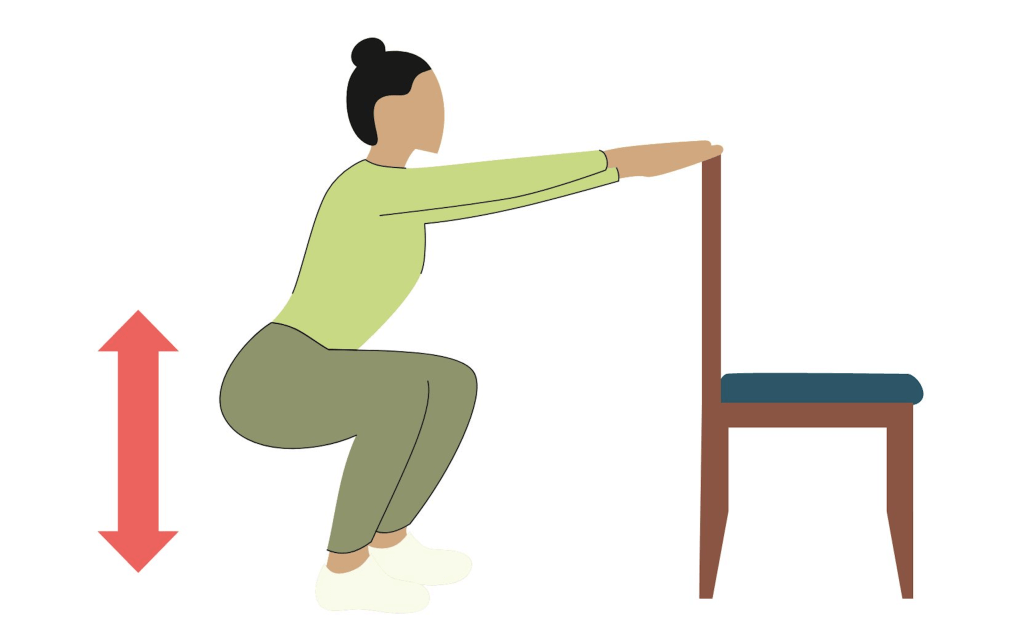

【イスを使ったスクワット】

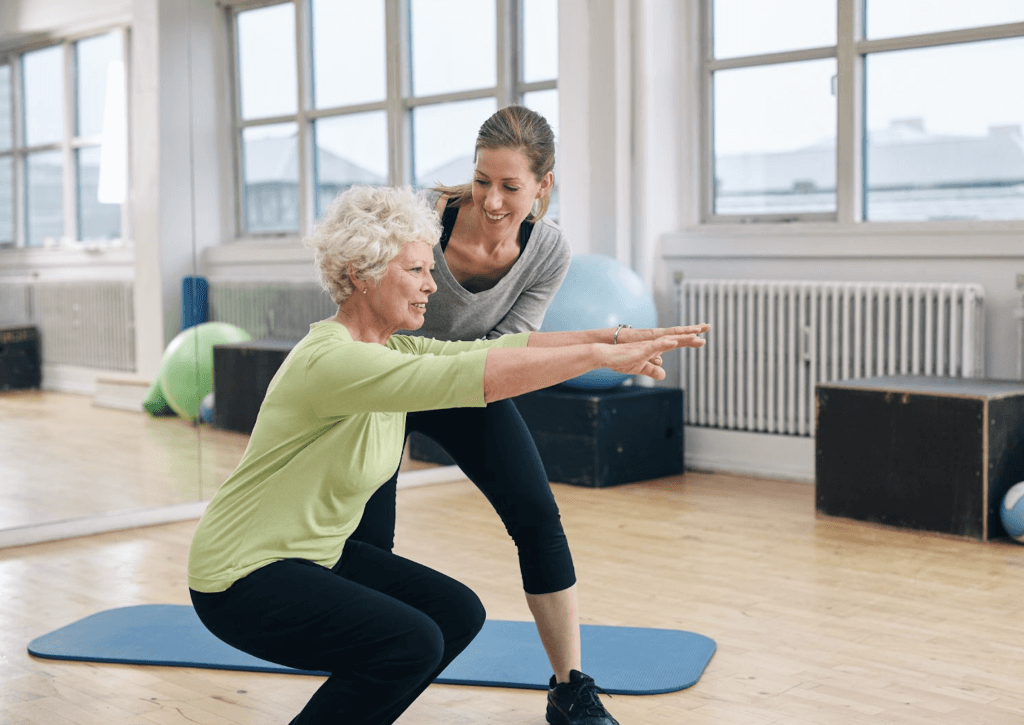

ご高齢の方や足腰、ひざに多少なりとも痛みのある方におすすめなのが、イスの背もたれを持っておこなうスクワットです。

①両手でイスの背もたれを持ち、両足を肩幅に開いて立つ。このとき、ひざは軽く曲げておく。

②ひざと股関節を同時に曲げ、お尻と地面が並行になる位置まで3秒かけてゆっくりしゃがむ

③しゃがんだままの状態で1秒維持

④2秒かけて元の体勢にもどす

回数:できる範囲で10回〜30回

ポイント:

※背中が丸まらないよう注意

※ひざとつま先の向きをそろえる

※ひざがつま先より前に出ないように

※しゃがんだ時にひざが内側に入らないよう気をつける

2)腸腰筋を鍛える

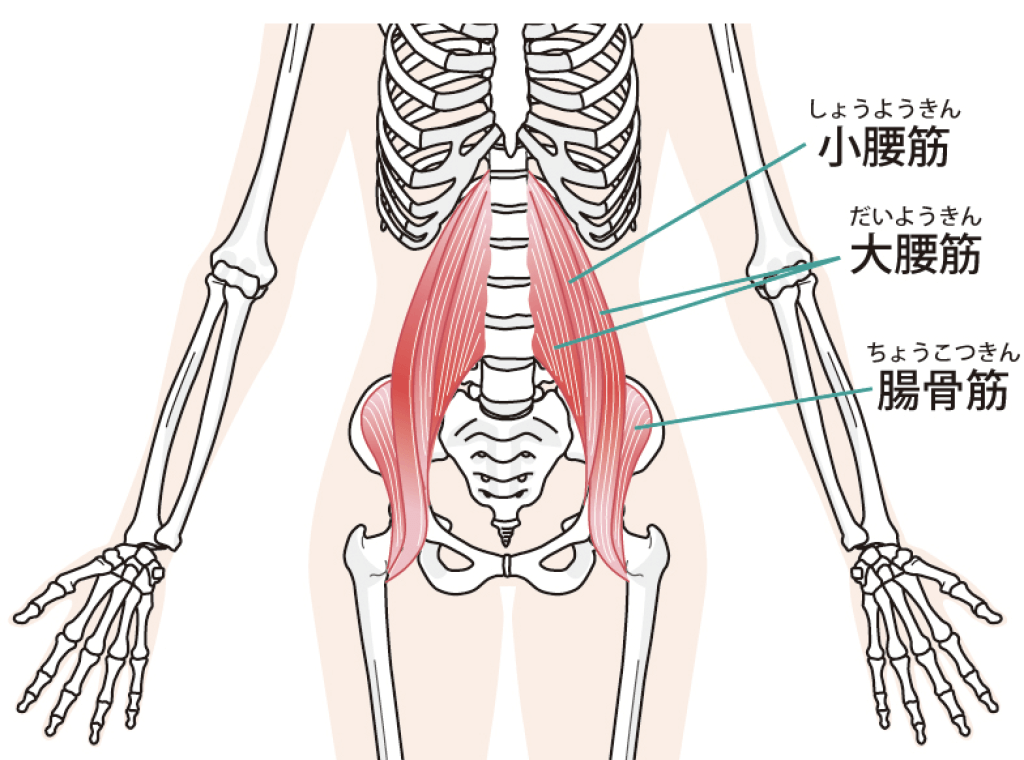

腸腰筋とは、大腰筋・小腰筋・腸骨筋で構成される筋肉で、インナーマッスル(深層筋)の一つです。中心となるのは大腰筋と腸骨筋です。

大腰筋は背骨の安定や骨盤の前傾、脚の前方への振り出しに関わる筋肉。

腸骨筋は股関節を曲げるために、重要な筋肉です。骨盤の固定と前傾、脚の垂直方向への引き上げに関わります。

腸腰筋は、ストレッチで鍛えられます。

【腸腰筋と股関節のストレッチ】

①足を前後に開く

②そのまま後ろ側のひざが床につくまでしゃがんでいく

③ひざが床についたら、前の足をちょっと前に出しながら前ひざを曲げていく

④だんだん前足のほうに体重をのせる

ポイント:

※体と骨盤をまっすぐに保ちながらおこなう

3)股関節をほぐす

股関節が柔軟だと、脚全体の運動がスムーズに行えます。脚の可動域が広がるので、歩きやすくなります。

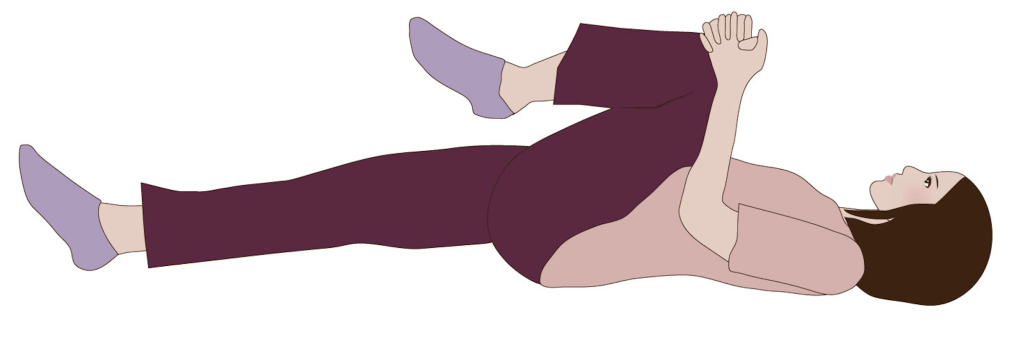

【股関節ほぐし運動】

①仰向けに寝る

②片方のひざを両手で抱え、胸に引き寄せる

③尻から太ももの外側が伸びるのを意識しながら足を内側に倒す

④太ももの内側が伸びるのを意識しながら足を外側に倒す

⑤反対側の足も同様に行う

ポイント:

※背中が浮かないように注意

普通の速度で歩けないときの対策法②:歩行姿勢の見直し

歩行速度を取り戻すためには、筋肉を鍛えるだけでなく 姿勢を整えること も大切です。

正しい姿勢で歩くと体に無理なく力が伝わり、効率的に前へ進めるようになります。

ここでは、特に意識したい3つのポイントをご紹介します。

【1】頭の位置をまっすぐに保つ

うつむいた姿勢で歩くと、背中が丸まり、歩幅が小さくなります。

視線は数メートル先に置き、頭の位置をまっすぐに保ちましょう。

背筋が自然と伸び、足がスムーズに前に出やすくなります。

【2】腕の振りを意識する

歩くときに腕をしっかり振ると、体全体のリズムが安定します。

腕を後ろに大きく引く意識を持つと、骨盤の動きが連動し、自然に歩幅が広がります。

逆に腕の振りが小さいと、下半身の動きも制限され、歩行が遅くなる原因になります。

【3】歩幅を広げる工夫をする

普段より少し大股を意識して歩くことで、歩行速度が上がりやすくなります。

無理に大きく踏み出す必要はありません。

「かかとから着地して、つま先でしっかり蹴り出す」動作を意識すると自然に歩幅が広がります。

普通の速度で歩けないときの対策法③:専門家や補助具を頼る

歩行速度の低下が気になるときは、自己流の運動だけでなく 、リハビリ的なアプローチも効果的です。

とくに高齢の方や、すでに転倒経験のある方は専門家や補助具を頼るなどして、安全性を重視することが大切です。

専門家に相談してバランス訓練を行う

理学療法士やトレーナーなどの専門家に相談すると、個々の体の状態に合わせたバランス訓練を受けられます。

たとえば、片足立ちやステップ運動などを安全に行うことで、転倒しにくい体をつくることができます。

正しいフォームで継続することが、歩行機能回復への近道です。

転倒予防のための補助具を活用する

杖や歩行器などは「歩けなくなってから使うもの」と思われがちですが、転倒を防ぐための積極的なサポートとしても活用できます。

無理に速く歩こうとするよりも、補助具を利用しながら安定した姿勢で歩くほうが安全で安心です。

適切な補助具を使うことで、外出への不安も減り、活動量の維持につながります。

歩行機能を取り戻すには何よりも継続が大切!

衰えてしまった歩行機能を取り戻すには、がんばることよりも続けるほうが大切です。

衰えてしまった歩行機能を取り戻すには、がんばることよりも続けるほうが大切です。

おしりの筋肉は、ゆっくり成長する特徴があります。

股関節はじわじわと改善されていく部位です。

どんな運動でも1ヶ月ほどで飽きてくるもの。

その時点で変化が見られなければやる気を維持できず、やめてしまう方もたくさんいらっしゃいます。

ですが、実際は1ヶ月だけではなかなか変化がみられません。

運動を継続するには、最初から頑張りすぎないのがポイントです。

楽しく続けるのが一番だといえるでしょう。

それでも続けるのが難しそうと感じる方や、足腰に痛みがあって運動ができない方には、健康器具を使った「ながら運動」がおすすめです。

「あしふみ健幸ライフ」は、1台で歩行に重要なおしりの筋肉、股関節、腸腰筋を鍛えられます。テレビを見ながら、読書をしながら下半身の運動ができます。

振り子の原理を利用した設計(特許取得済)で、足を乗せると極めて少ない負荷で足踏み運動できるのが特長です。

運動やエクササイズの継続がおっくうだと感じる方でも、簡単に続けられると好評です。95歳で毎日6,000回足踏みされている方もいらっしゃいます。

また、以下の特長から末永くお使いいただけます。

- ・電気を使わないので壊れにくい

- ・職人が一つひとつ手作りしているので丈夫

一生ご自身の足で歩けるよう、ぜひ「ながら運動」を取り入れてみてください。

【要介護の期間は平均10年】いつまでも歩ける体づくりを

日本は長寿大国ですが、約5人に1人が要介護の状態だと言われます。

厚生労働省の統計では、要介護・寝たきりの期間は男性約9年/女性約12年(平均約10年)です。

予防のカギは下半身の筋力の維持です。筋肉は何歳からでも鍛えられます。

一生自分の足で歩けると、自立した生活はもちろん、ご家族やご友人とのお買い物や旅行まで楽しめます。

最近歩くのが遅くなったと感じる方は、今日から下半身の運動習慣を取り入れましょう。

参考文献:

松尾タカシ著『寝たきり・腰痛・ひざ痛を防ぐ「おしり」を鍛えると一生歩ける!』池田書店(2015/12/29)

南雅子著『死ぬまで歩くには1日1分股関節を鍛えなさい』SB creative(2019/7/20)ほか

関連記事:

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!