あしふみ健康ライフ【公式】

よたよた歩きを放置すると危険!原因と予防法・続けやすい運動を解説

「最近、歩き方がふらつく」

「人からよたよた歩きと言われてショックだった」

そんな不安を抱えていませんか?

年齢を重ねると、筋力やバランス感覚が少しずつ衰え、歩き方が安定しにくくなります。

これを俗に「よたよた歩き」と呼びます。

放っておくと転倒や骨折のリスクが高まり、将来的に介護が必要になる可能性も…早めの対策が大切です。

この記事では、

- ・よたよた歩きの原因からセルフチェック

- ・改善方法

- ・生活習慣の工夫

までをわかりやすく解説します。

さらに、日常に取り入れやすい「あしふみ健幸ライフ」もご紹介します。

読み終えるころには、将来のために自分にできることが明確に分かるでしょう。

よたよた歩きとは?意味と特徴

はじめに、よたよた歩きという言葉の意味と、どんな状態を指すのか特徴についてお話しします。

よたよた歩きの意味

「よたよた歩き」とは医学的な診断名ではなく、日常会話で使われる表現です。

一般的に、足取りがおぼつかず、体が左右に揺れてしまう歩き方を指します。

周囲からは「フラフラして危なっかしい」ように見えて、家族も不安を抱きやすいでしょう。

「よろよろ歩き」「ふらふら歩き」よりも、本人が歩行に不安を感じる意味合いが強い言葉です。

よく見られる特徴

- ・歩くときに左右に体が揺れる

- ・足をしっかり持ち上げられず、つまずきやすい

- ・歩幅が極端に狭い

- ・歩行速度が遅くなる

つまり「よたよた歩き」は、歩行が安定せず転倒リスクが高まっている状態を表すサインともいえます。

よたよた歩きが起きやすい年齢と状況

よたよた歩きは高齢者だけでなく、40〜60代の初老期から少しずつ現れることがあります。

たとえば以下のような場合に、よたよた歩きになることがあります。

【起きやすいシーンの例】

- ・長時間座ったあとに立ち上がるとき

- ・疲れているときや睡眠不足のとき

- ・運動不足で足腰が弱ってきたとき

- ・病気や怪我のリハビリ後

「最近つまずきが増えた」「歩く姿が前より不安定」と感じたら、それは加齢や運動不足のサインかもしれません。

よたよた歩きのおもな7つの原因

歩行が不安定になる背景には、複数の要因が重なっています。

とくに以下の7つの原因によって、引き起こされます。

- 1.下半身の筋力低下:太もも・ふくらはぎ・お尻の筋肉が弱り、歩幅が狭くなる

- 2.体幹バランスの低下:姿勢を支える体幹が弱ると、左右にふらつきやすくなる

- 3.神経や感覚の衰え:足裏の感覚や神経伝達が鈍ると、地面を正しく認識できない

- 4.関節や骨の変化:変形性膝関節症や股関節の硬さなどで安定性が失われる

- 5.脳や平衡感覚の影響:小脳や前庭機能が弱るとバランスが取りづらい

- 6.靴や環境の影響:サイズの合わない靴、滑りやすい床なども原因になる

- 7.生活習慣や体調不良:運動不足、疲労、睡眠不足も影響する

※この他、パーキンソン病による「すくみ足」については、以下の記事で詳しく解説しています。

【よたよた歩きセルフチェック】あなたの歩き方は大丈夫?

次の項目をチェックしてみましょう。

2つ以上当てはまれば注意が必要です。

- ☑️歩幅が狭くなった

- ☑️片足立ちで5秒以上立てない

- ☑️歩いていると左右に体が揺れる

- ☑️最近つまずきやすくなった

- ☑️歩くスピードが遅くなった

これらはすべて「歩行機能の低下」のサインです。

放置せず、早いうちから改善に取り組みましょう。

※注意

- ・歩行中によく転びそうになる

- ・片足立ちが全くできない

- ・足のしびれや痛みが強い

- ・急に歩けなくなった

このような場合には、整形外科や神経内科への受診をおすすめします。

関連記事:

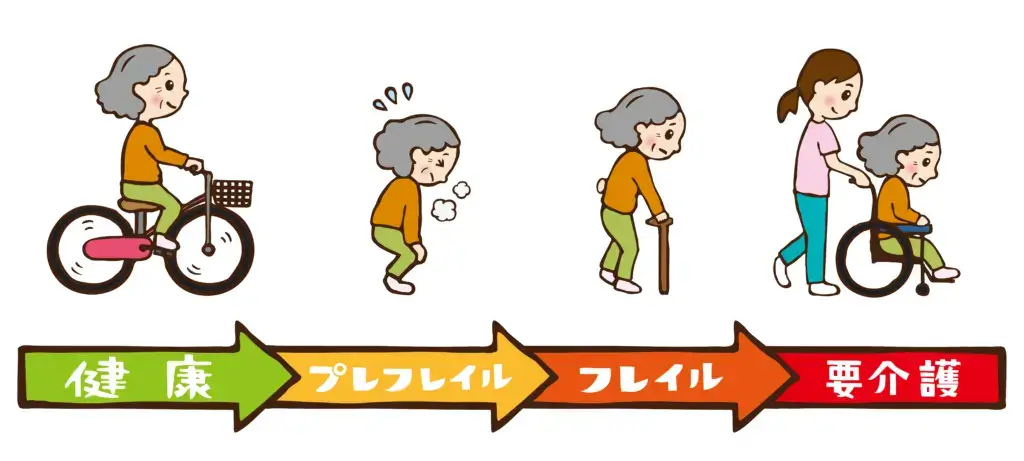

よたよた歩きを放置すると起こるリスク

よたよた歩きを放置すると、以下のようなリスクを引き起こします。

- 1.転倒・骨折リスクの増加

- 2.寝たきりや要介護になる可能性

- 3.外出が減って孤立やうつ傾向に

高齢になると、転倒や骨折をきっかけに体力を一気に失う方が多いです。

だからこそ、初老期からの対策がその後の健康寿命を大きく左右するといえるでしょう。

※フレイルについて詳しくは以下の記事でも解説しています。

転倒・骨折リスクの増加

歩行が不安定になると、ちょっとした段差でもつまずきやすくなります。

転倒が骨折につながれば、入院や長期の安静を余儀なくされるリスクがあるのです。

寝たきりや要介護になる可能性

骨折をきっかけに活動量が減ると、筋力が急速に低下してしまいます。

その結果、自力での生活が難しくなり、寝たきりや介護の必要性が高まります。

外出が減って孤立やうつ傾向に

転倒を恐れて外に出なくなると、人との交流が減りやすくなります。

孤立感が強まれば、心の健康にも影響し、うつ傾向につながることもあります。

よたよた歩き改善・予防のための基本アプローチ

改善と予防のために、できることは大きく以下の3つに分かれます。

① 筋力トレーニング

太もも・ふくらはぎ・お尻の筋肉を鍛えることで安定した歩行を取り戻せます。

② バランス訓練

片足立ちや足踏み運動など、バランス感覚を磨く運動がおすすめです。

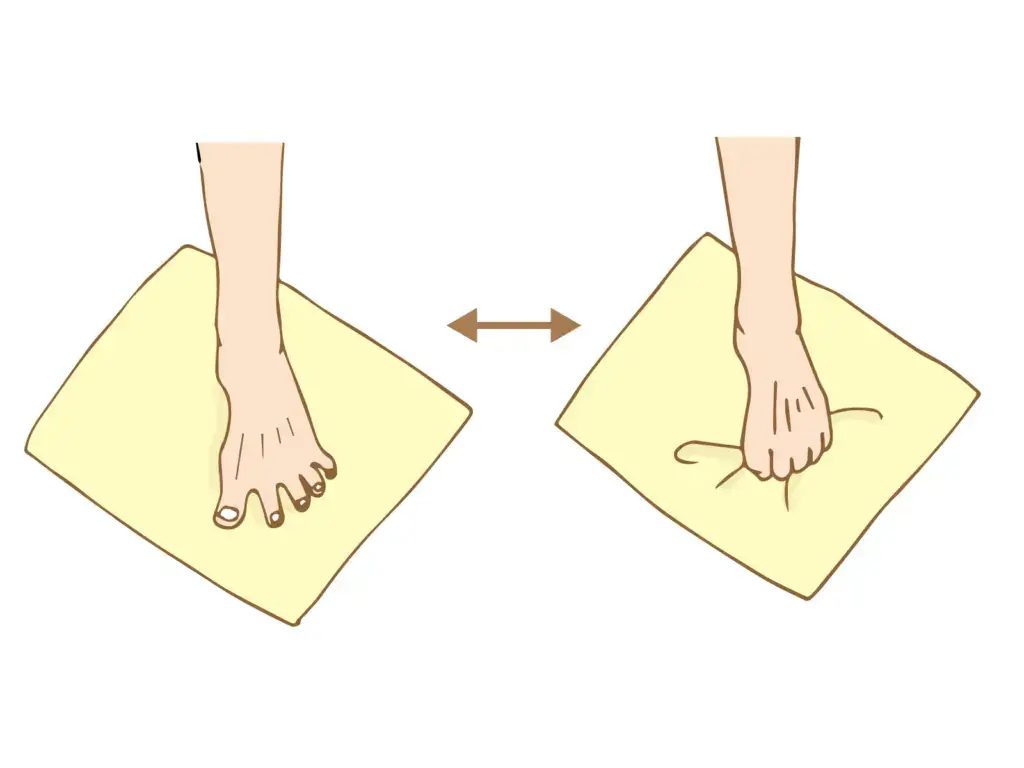

③ 足指・足裏の刺激

足指グーパーや足裏マッサージで神経や感覚を呼び覚ますことができます。

これを踏まえて、実際のトレーニング法を次にお話していきます。

自宅でできる簡単トレーニング5選

ここからは、よたよた歩き防止のために自宅で簡単にはじめられるトレーニング法を5つご紹介します。

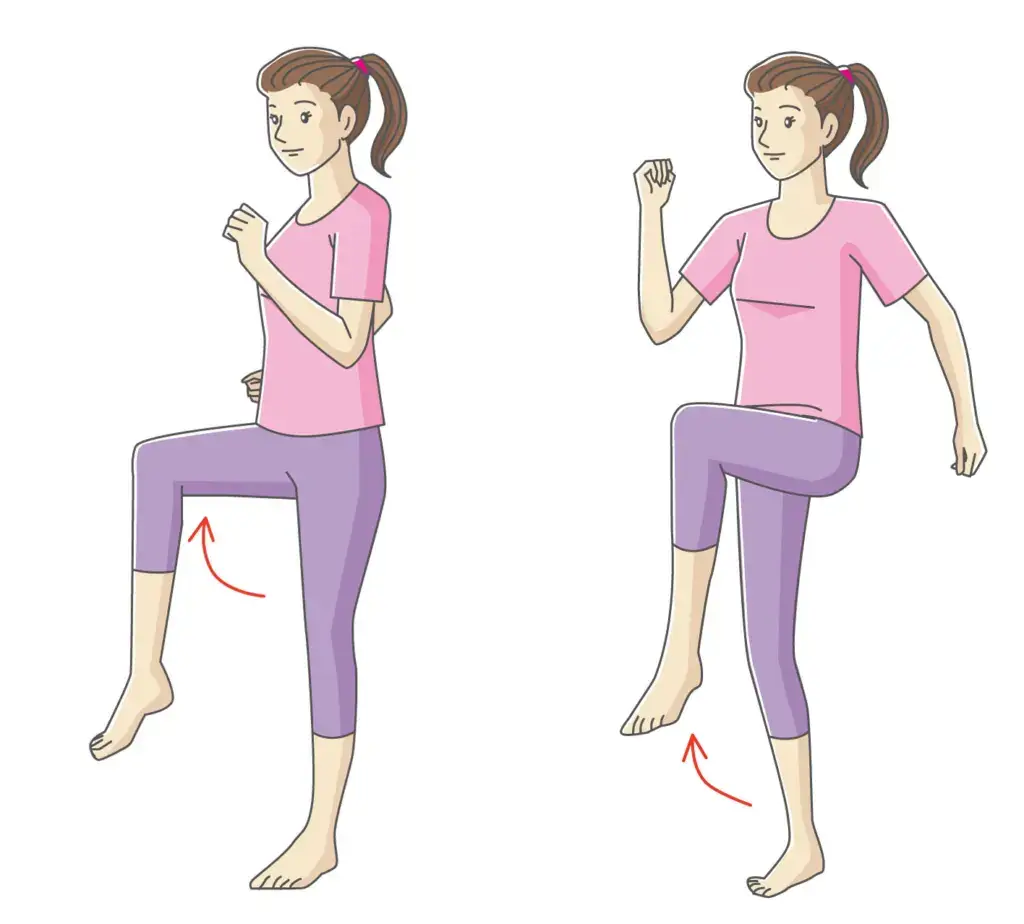

- 1)足踏み運動(その場で足を上げ下げ)

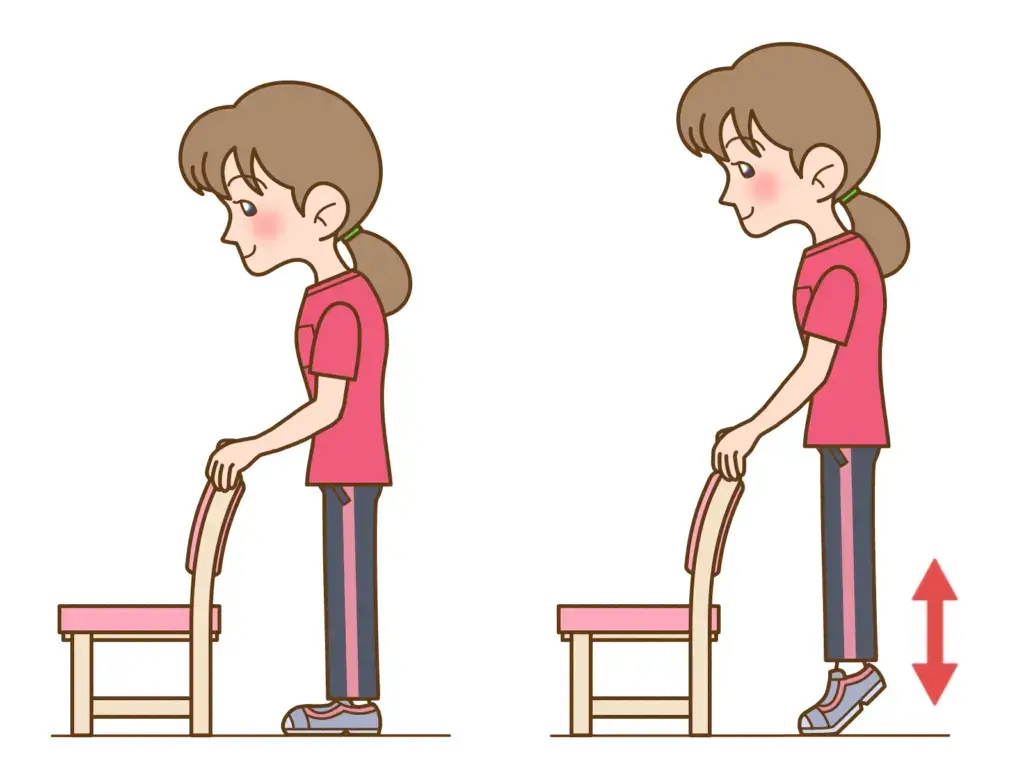

- 2)つま先立ち運動(ふくらはぎ強化)

- 3)かかと歩き・つま先歩き(バランス訓練)

- 4)スクワット(イスを使って)

- 5)足指グーパー体操

無理のない範囲から始め、1日5〜10分を習慣にしましょう

体調に合わせ、翌日に軽い疲労が残る程度が適量です。

1)足踏み運動(その場で足を上げ下げ)

やりかた:

①背筋を伸ばし、イスの背に軽く手を添えます。

②太ももが床と平行に近づく高さまで上げます。

③左右交互にリズミカルに上げ下げしてください。

回数: 20〜40回×2〜3セットを目安に。

呼吸は止めず、会話できる強度で行いましょう。

ポイント: 腰は反らさず、着地は静かに。

膝とつま先の向きをそろえると安定します。

2)つま先立ち運動(ふくらはぎ強化)

やりかた:

①壁やイスに指先で触れ、かかとをゆっくり持ち上げます。

②頂点で2秒止め、静かに下ろしてください。

③反動は使わず、滑らかに動かすのがコツです。

回数: 10〜15回×2セット。

余裕があれば3セットまで増やして構いません。

ポイント: 体重を親指側に寄せすぎないこと。

足首を固めず、ふくらはぎの収縮を感じましょう。

3)かかと歩き・つま先歩き(バランス訓練)

やりかた:

①かかと歩きで5〜10歩進みます。

②戻りはつま先歩きで同じ距離を歩きましょう。

※室内の直線で、周囲を片づけてから実施してください。

回数: 3往復が目安です。

慣れたら歩数を少しずつ増やしていきます。

ポイント: 視線は前に。

体幹を保ち、ふらつく日は無理をしないでください。

4)スクワット(イスを使って)

やりかた:

①イスに浅く腰掛け、立つ→座るを繰り返します。

②つま先と膝の向きをそろえ、息を吐きながら立ち上がる。③背すじは保ち、上体は軽く前傾させてください。

回数: 8〜12回×2セット。

座面が低いときついので、高さは調整しましょう。

ポイント: 膝をつま先より前に出しすぎないこと。

かかとに体重を乗せる意識が安全です。

5)足指グーパー体操

やりかた:

①裸足で座り、足指を大きく開きます。

②次にぎゅっと握り、しっかり丸めてください。

③タオルをつかむ動きも加えると効果が上がります。

回数: 開閉10回×2セット。

タオルつかみは10回前後で様子を見ましょう。

ポイント: 足裏のアーチを意識します。

痛みがあれば可動域を減らし、無理せず続けてください。

補助器具やツールの活用

「よたよた歩き」が気になってきたとき、自分の努力だけで改善しようとすると不安や挫折につながることがあります

そんなときに頼れるのが、補助器具やツールです。

正しく選べば転倒防止や歩行安定の強い味方になります。

杖やステッキ:外出時の転倒防止に

外を歩くときに「ふらつきが怖い」と感じる方は少なくありません。

杖やステッキを持つだけで、片足にかかる負担を和らげ、バランスも安定します。

最近は軽量でデザイン性の高いタイプもあり、人目を気にせず使えるのも利点です。

インソールや靴選び:足裏感覚をサポート

合わない靴や薄い靴底は、足裏の感覚を鈍らせ転倒の原因になります。

クッション性が高く、足にフィットする靴を選ぶだけでも安心感が違います。

さらに専用インソールを使えば、土踏まずを支えて足全体の安定性が増し、歩行がぐっと楽になります。

家庭用運動器具:続けやすいものを選ぶことが大切

自宅で筋力やバランスを鍛えるには、家庭用のステッパーなどの運動器具が効果的です。

ただし、複雑な器具や大きな装置はすぐに使わなくなってしまいがち。

イスに座ったまま使える「あしふみ健幸ライフ」のように、安全で毎日続けやすい器具を選ぶことが、改善につなげる大きなポイントです。

「あしふみ健幸ライフ」で楽しく続けるよたよた歩き対策!

ここまでで、よたよた歩き対策に運動が効果的ということは、お分かりいただけたかと思います。

一方、「運動が続かない」「外出するのは不安」という方は、いちど「あしふみ健幸ライフ」のご活用を検討してみてください。

軽量でイスの下や、ソファーの足元などに移動できるのでいつでもどこでも運動を取り入れられます。

軽く踏み込むだけで自然に運動できるので、運動が苦手なかたでも、ラクに、楽しく習慣化できます。

テレビを見ながら、読書をしながら、デスクワークをしながら「ながら運動」するのがオススメです。

今日からあなたも、一生健康で歩ける身体づくりに足踏み運動をはじめませんか?

関連記事:

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!