血栓ができやすい人の特徴とおすすめの対策法3選

血栓ができやすい人の特徴とおすすめの対策法3選

「血栓ができやすいのはどんな人?」

「血栓ができないか不安なので、予防したい」

血栓が重とくな病気につながると知り、ご自身も血栓ができやすいタイプなのでは?と心配されていないでしょうか。

血栓は知らず知らずのうちにできてしまうので、なりやすい人の特徴を知り、なるべく早く予防したいですよね。

この記事では、血栓ができやすい人の7つの特徴と予防法について解説します。

血栓が気になっているかたは、記事を読んで今日からさっそく日常生活を見直してみましょう。

血栓が引き起こす病気の種類

血栓とは、血液の中にできた血のかたまりのことです。

血栓が引き起こす病気は、以下の表のように血管が詰まる部位によって変わります。

表に記載の症状があくまでも一例です。

他の症状が出る場合もあるので、参考までにご覧ください。

| 病名 | 血管が詰まる部位 | 症状の一例 |

| 脳梗塞 | 脳の動脈 | 手足のまひ、しびれ 言葉がでない、ろれつが回らない、意識障害、視野が欠ける など |

| 心筋梗塞 | 冠動脈(心臓に酸素と栄養分を運ぶ血管) | 胸の強い痛み、圧迫感など |

| 肺塞栓 | 肺の動脈 | 息切れなど |

| 深部静脈血栓症 | 下腹部や太もも、膝の中心を走る深部静脈 | 呼吸が苦しくなる、胸が痛くなるなど |

- 血栓ができやすい人の7つの特徴

血栓ができやすい人の特徴を、大きく以下の7つに分けてお伝えします。

- 【1】運動不足

- 【2】内臓脂肪型の肥満

- 【3】高血圧

- 【4】喫煙者

- 【5】食生活の乱れ

- 【6】長時間座りっぱなしの人

- 【7】低用量ピルの場合も

【1】運動不足の人

血栓ができやすい人の特徴としてまずはじめぶ、運動不足があげられます。

運動不足の人は、全身の血流が滞りがちです。

筋肉を動かさないままでは血管周囲の筋肉の収縮によるポンプ作用が弱まり、血管内に血液が溜まりやすくなります。

すると血管周囲に水分が染み出し、血液が固まり血栓になるという仕組みです。

後述しますが、血栓の防止には、ウォーキングなどの有酸素運動がおすすめです。

【2】内臓脂肪型肥満の人

血栓ができやすい人の特徴として2つ目にお伝えするのは。内臓脂肪が多い肥満の人です。

とある研究では、皮下脂肪より、内臓脂肪が多い肥満型の人のほうが血栓に深く関わる高血圧や血液凝固異常などを引き起こしやすいという結果が出ています。

内臓脂肪型肥満とは:

肥満タイプのひとつで、腹腔内の腸のまわりに脂肪が過剰に蓄積している状態。比較的男性に多くみられる。

引用元:e-ヘルスネットk「内臓脂肪型肥満」

血栓予防のために、体重は標準値を保っておくのも重要です。

具体的には、BMI(ボディ・マス・インデックス)を18.5〜24.9に保つのが理想的です。

BMIは、体重kg➗(身長m✕身長m)で計算します。

例)体重が80kg身長170cmの場合:

80➗(1.7✕1.7)≒28

この値だと、肥満ということになります。

内臓脂肪は代謝をよくすることで減らせます。

ウォーキングや筋トレなどがおすすめです。

詳しくは、後の項目「血栓ができないようにする予防策3選」をご参照ください。

【3】高血圧の人

血栓になりやすい人、3つ目の特徴は高血圧です。

高血圧で血圧が高い状態が続くと、血管壁は強い圧力を受け続け壁の内側が傷つき、裂け目ができます。

そこに悪玉コレステロールが入り込み、それをやっつけるマイクロファージが増えて残骸とともに血管の内側にたまっていきます。

そうして血管の内膜で詰まったものが崩れて、血栓になるのです。

最高血圧が140ミリ以上で、脳卒中のリスクが3.3倍にもなるといわれています。

高血圧になると血栓ができやすいので、注意が必要です。

高血圧を防ぐには、運動、塩分を控えた食事、アルコールの摂取量を減らすなどが効果的です。

【4】タバコをよく吸う人

血栓になりやすい人の特徴で、4つ目にお伝えするのがタバコをよく吸う人です。

喫煙によって動脈の炎症や収縮が起こります。

それにより血流量が低下し、血栓ができやすくなるのです。

また喫煙によって血圧と心拍数が上がり、血管内側の細胞を傷つけやすくなります

それも、血栓をつくる原因の一つです。

血栓が気になるかたは、できれば禁煙を、もしくは喫煙量を意識的に減らしていきましょう。

【5】食生活が乱れている人

血栓になりやすい人の特徴で、5つ目にお伝えするのが食生活が乱れていることです。

脂質や塩分、糖分をとりすぎると血管がかたくなり、血流が乱れて血管の内側がもろくなります。そうして血栓ができやすくなるのです。

まずは3食きちんと食べ、ビタミン・ミネラル・たんぱく質・食物繊維をバランスよくとりましょう。

【6】長時間座りっぱなしの人

6番目にお伝えする血栓ができやすい人の特徴は、乗り物の移動やデスクワークなどで座りっぱなしの時間が長いことです。

座りすぎによる血栓が引き起こす病気の代表としてあげられるのが、エコノミークラス症候群です。

飛行機の狭い座席で長時間過ごしているうちに足の血行不良が起こり、血液が固まって血栓ができます。

静脈を流れる血液は流れが遅く、同じ姿勢で長時間過ごすとさらに遅くなり、血栓ができやすくなるのです。

ふくらはぎにできた血栓は、肺部分に移動し肺血栓閉塞症を発症することがあります。重とく化すると、死に至る恐ろしい症状です。

座席で足を動かしたり軽いストレッチをおこなうことで血流が改善され、血栓ができるのを防げます。同時に、こまめな水分補給もおこないましょう。

エコノミークラス症候群は乗り物だけでなく、デスクワークなどで長時間座りっぱなしの人にも起こる病気です。

予防策として、30分に1回立ち上がるなどしてふくらはぎの血流を流しましょう。

座りすぎによる健康リスクや予防法についてさらに詳しくは、【簡単】座りすぎ解消5つの対策!便利グッズや方法を紹介もご参照ください。

【7】低用量ピルの副作用の場合も

低用量ピルの副作用として静脈血栓を発症することがあります。

低用量ピルに含まれる、卵胞ホルモンが活性化すると血液が固まりやすくなるためです。服用の際は主治医の指示に従い、病院で定期的な検査をするのをおすすめします。

低用量ピルの服用で血栓ができた場合には、軽度の吐き気や頭痛、胸の張りや痛み、腹痛や下痢、体全体のむくみなどの症状が現れやすくなります。

このような症状が現れたら直ちに病院を受診し、血栓の有無を確認してください。

静脈血栓と診断された場合には、しばらく低用量ビルの服用を中止して、経過観察をすることになるでしょう。

血栓ができないようにする予防策3選

次に、血栓を作らないための予防策を以下の通り3つご紹介します。

- 【1】青魚や納豆をとる

- 【2】ウォーキングと筋トレ

- 【3】貧乏ゆすり運動

【1】青魚や納豆を積極的にとる

青魚や納豆は抗血栓食品ともいわれ、血栓の予防に効果的な物質を豊富に含みます。

さば、さんま、ぶり、はまり、いわし、アジなどの青魚に含まれる脂肪EPAとDHAは、どちらも血栓の抑制に効果的な物質です。

それぞれの働きは以下の通り。

- 脂肪EPA(エイコサペンタエン酸):血栓を抑えたり、コレステロールを減らす効果が期待される

- DHA(ドコサヘキサエン酸):血管系の病気を予防、血液をサラサラにして血栓を予防

納豆にはナットウキナーゼという酵素が多く含まれています。

ナットウキナーゼは、血栓を溶かす効果が非常に強いとされる物質です。

また納豆に限らず大豆製品に含まれるイソフラボンにも、血栓を予防する効果があることがわかっています。

参照元: 一般社団法人「血栓症ガイドブック」

納豆と一緒に血液の流れをよくするねぎを食べると、さらに血栓予防に効果が期待できます。

栄養素は肉・魚・野菜などからまんべんなくとることが大前提ですが、その上で青魚や納豆を積極的にとり入れると血栓の予防に効果的です。

【2】ウォーキングと筋トレで血管を強化

ウォーキングなどの息が切れない運動は有酸素運動とよばれ、血液の流れをよくする運動です。

高血圧の人は血栓ができやすいと前述しましたが、ウォーキングをおこなうと血管の内皮細胞が活性化します。

そして血管が拡がると、血圧が下がりやすくなります。

また内臓脂肪型の肥満は血栓を作りやすいとお伝えしましたが、有酸素運動は内臓脂肪から優先してエネルギーに変えるので内臓脂肪を減らす効果も。

同じく筋トレも内臓脂肪を減らすのに効果的です。

筋肉量を増やすことで、代謝が上がり内臓脂肪が減りやすい体になります。

ウォーキングのメリットについてより詳しくは「毎日のウォーキングにはこんなメリットが!体に起こる10の変化」

の記事もあわせてご覧ください。

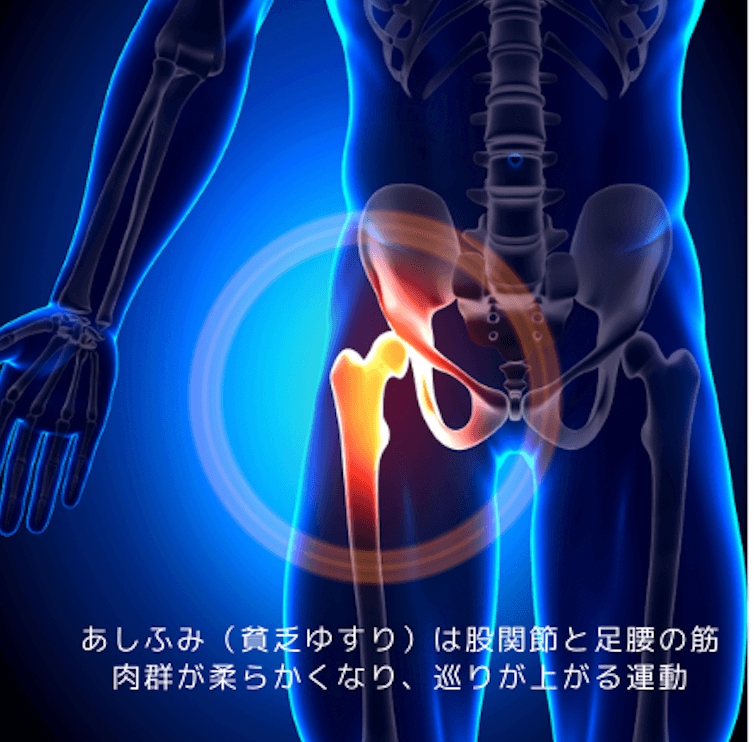

【3】貧乏ゆすり運動でふくらはぎを鍛える

室内でもできる運動で血栓予防に効果的なのが、貧乏ゆすり運動です。

貧乏ゆすり運動には、ふくらはぎの筋肉を鍛えて活性化させる効果があります。血栓の予防にはふくらはぎを鍛えるのが重要です。

ふくらはぎには、下腿三頭筋という筋肉があります。全身の血液の約70%が重力によって下半身に集中していますが、心臓は下半身から血液を回収する働きができません。

そこで、下腿三頭筋が心臓に血液を送り返すポンプのような役割をしています。

ふくらはぎの筋肉を鍛えて活性化させると、下半身で血液がとどこおるのを防ぎ、結果、全身の血流がよくなるという仕組みです。

健康器具を使えば毎日簡単に血栓予防ができる!

血栓予防には食事の改善で血液をサラサラにするほか、運動で血流をよくすることが不可欠です。

屋内でできる運動でおすすめなのが、貧乏ゆすり運動です。

とはいえ、自力で貧乏ゆすりを継続するのはなかなか大変ですよね。

また膝や股関節に痛みがありウォーキングがつらいかたもいらっしゃるかと思います。

そのような場合は「あしふみ健幸ライフ」のような健康器具を使えば、読書やデスクワーク中でも座ったまま歩行運動ができます。座ったままでウォーキングと同様の効果が得られます。

「あしふみ健幸ライフ」の使用後30秒で頭の血流量が2倍に、脚に至っては10倍にも増えると実験で分かりました。(自社調べ)これは、同じ時間立ってウォーキングする運動と同等の効果です。

血栓が気になるかたは、ぜひ一度詳細をご覧くださいね。

「あしふみ健幸ライフ」の詳細を見る

参考文献:

飯田薫子監修『一生役立つきちんとわかる栄養学』西東社(2019/6/13)

野田泰永(読み手)『血管死を防ぐ』マガジンハウス (2017/11/16)

苅尾七臣著『高血圧 脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤 循環器内科の名医が教える 最高の治し方大全 聞きたくても聞けなかった150問に専門医が本音で回答!』文響社 (2020/9/17)

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!