あしふみ健康ライフ【公式】

足底筋膜炎は血流がカギ!歩けなくなる前に知ってほしい原因と対策

「足の裏がズキズキ痛くて、外に出るのがおっくうになった」

「以前は散歩が日課だったのに、歩くのがつらい」

「もしかしてこのまま歩けなくなるんじゃ…」

最近そんな不安を感じていませんか?

実は、その足の痛みには「血流の悪さ」が関係しているかもしれません。

この記事では、足底筋膜炎の原因と血流との関係、そして自宅でできる対策をわかりやすくご紹介します。

「無理なく血流を改善するコツ」や「やってはいけない注意点」もわかるので、足の痛みをやわらげ、また安心して歩ける日常を目指せます。

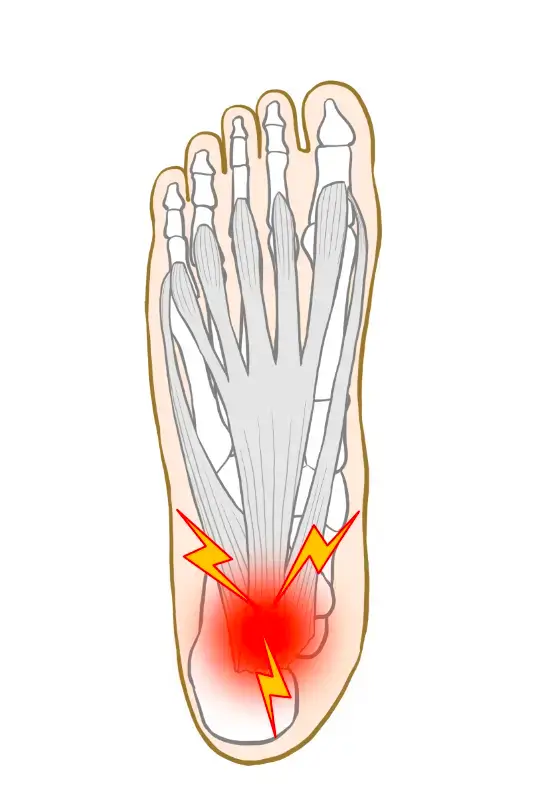

足底筋膜炎とは?痛みが続く原因

足底筋膜炎(そくていきんまくえん)は、かかとから足の指の付け根までつながっている筋膜に炎症が起きる症状。

足の裏に痛みを感じる状態です。

初期には、朝起きて立ち上がるときや、長時間歩いた後などに「足の裏がチクチク・ズキズキと痛む」といった症状が多く見られます。

進行すると、常に足の裏が痛み生活に支障が出ることもある疾患です。

とくに年齢を重ねると筋力の低下や、血流の悪化により足底筋膜炎になる方が増加します。

運動しないのは逆効果!血流が悪いと足底筋膜炎が悪化する理由

足底筋膜炎の痛みが強いとつい運動を避けたくなりますが、完全に安静にするのは逆効果です。

動かさないことで足の筋肉や足底筋膜が硬くなり、血流も悪化しやすくなります。

すると、歩くときの衝撃がうまく吸収されず、足裏への負担が増え痛みが発生。

特にご高齢の方は、運動量の低下や冷えによって血流が滞りやすい傾向にあります。

まとめると、

足裏が痛むと動くのがつらくなる→さらに血流が悪化→また足底の痛みがぶり返す…

という悪循環に陥ります。

症状を悪化させないためにも、初期のうちからやさしい運動で血流を促すことが大切です。

痛みで運動が不安な方には、足裏に負担や衝撃を与えない「あしふみ健幸ライフ」など、優しく運動できる健康器具の使用もおすすめです。

関連記事:

やってはいけない血流改善法とは?

血流を良くすることは足底筋膜炎にとって大切ですが、やり方を間違えると逆に痛みを悪化させることもあります。

以下のような行動には注意しましょう。

- 1)痛みを我慢して歩きすぎる

- 2)強いマッサージをする

- 3) かかとに衝撃を与える

- 4)冷えた状態で急に運動を始める

それぞれ、詳しくお話しします。

1)痛みを我慢して歩きすぎる

「血流を良くしよう」として無理にたくさん歩くのはNGです。

炎症がある状態で無理に動かすと、かえって症状がひどくなります。

2)強いマッサージをする

足裏の痛い部分をギュウギュウ押すのはかえって逆効果。

筋膜が傷つき、さらに炎症を起こすリスクがあります。

3)かかとに衝撃を与える

ジャンプやダッシュなど、かかとに強い衝撃がかかる運動は避けましょう。

足底筋膜に直接ダメージが加わり、炎症が悪化する原因になります。

足への負担が少ない、やさしい運動から始めることが大切です。

4)冷えた状態で急に運動を始める

体が冷えていると筋膜が硬くなっています。

ウォーキングやストレッチの前は足を温める・軽くほぐすことから始めましょう。

その他、クッション性がない靴やサイズが合わない靴は、足底に大きな負担がかかります。歩く前の靴選びも重要です。

靴選びのポイントについては、以下の記事を参考になさってください。

イスに座って簡単!足の血流を良くするセルフケア

ここではご高齢の方や、すでに足裏に痛みがあって長く歩けないという方でも自宅で簡単に血流改善ができる方法をお伝えします。

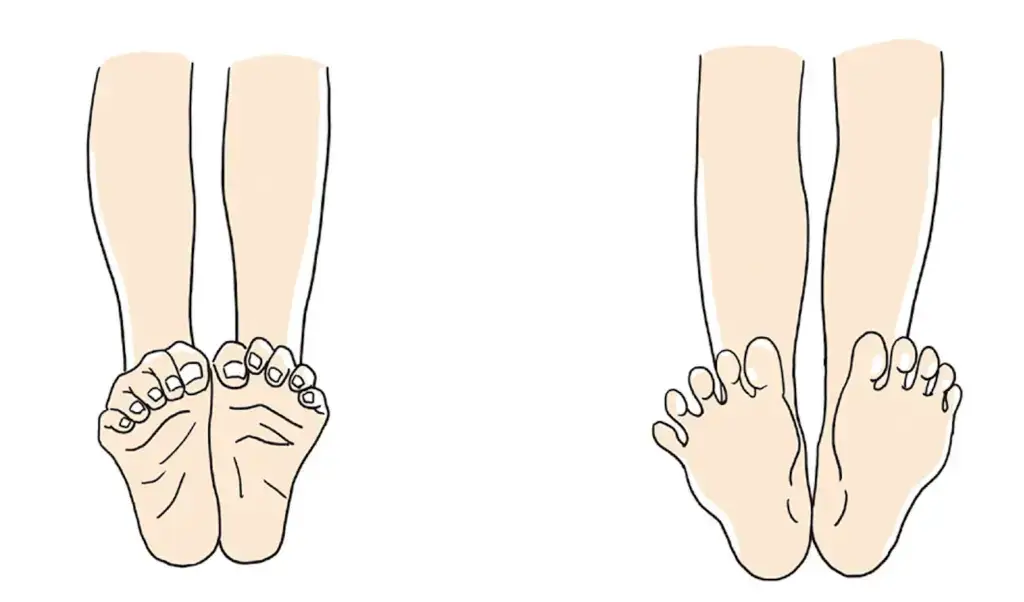

足指を動かす

イスに座ったまま足の指をグーパーしたり、一本ずつ軽く引っ張るだけでOK。

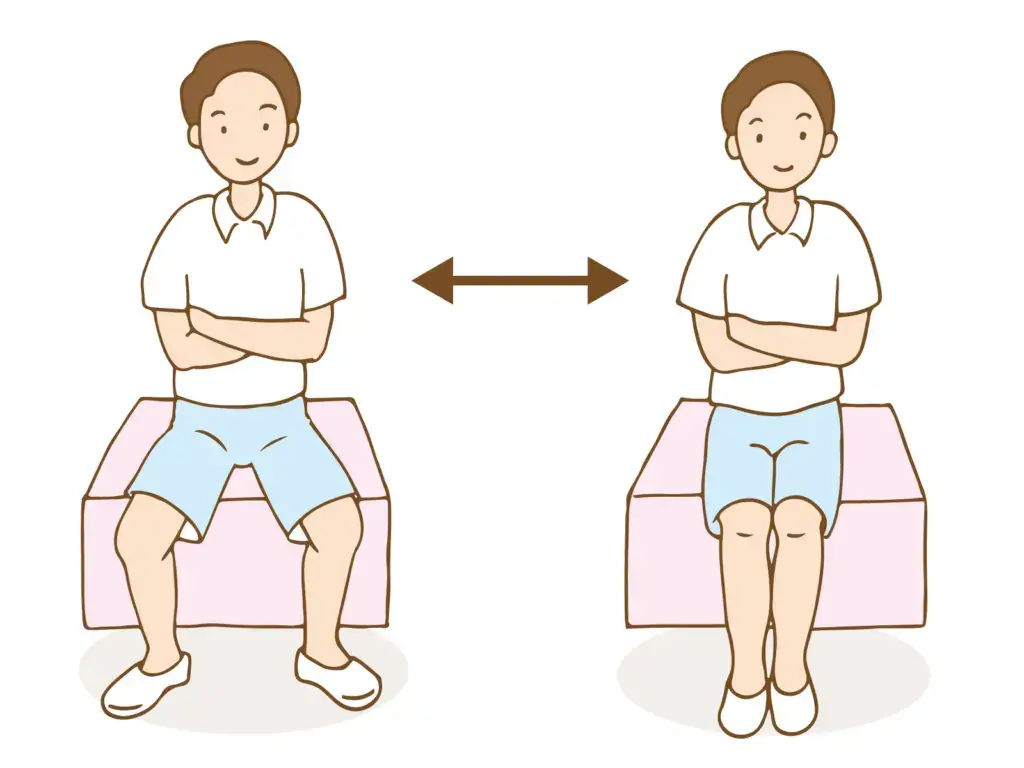

股関節を開いたり閉じたりする

座ったままで脚を軽く開いたり閉じたりして股関節を動かします。

関連記事:

その場で足踏みする(特におすすめ)

椅子に座った状態で、足を交互に上げ下げするだけ。

無理なく続けられて、足全体の血流を促してくれます。

足踏み運動は太ももやふくらはぎを含む下半身全体を動かせるので、血流の促進に効果的です。

他の運動をあわせて行ってもよいでしょう。

とはいえ「足の裏に痛みがあって足踏みがつらい」という方には、「あしふみ健幸ライフ」を使った足踏み運動がおすすめです。

同じ足踏み運動でも、これを使えばかかとや足裏に衝撃を与えません。

痛みで運動が不安だという方でも安心してご使用いただけます。

関連記事:

足裏に優しい「あしふみ健幸ライフ」で血流を促し、歩く自身を取り戻しましょう

足底筋膜炎の悪化防止には、毎日の運動習慣で血流をこまめに促すことが大切です。

とはいえ、

「毎日は続けられないかも…」

「足の裏が痛くて運動できるかどうか不安…」

とお思いの方におすすめしたいのが、「あしふみ健幸ライフ」を使った運動です。

極めてわずかな力で踏み込めるので、足裏に負担をかけず優しく運動できます。

椅子に座ったまま使えるので、テレビを見ながらでも手軽に血流を促せます。

実験では、あしふみ健幸ライフを使って1分で足と頭の血流量が13倍になりました。

※当社調べ

実際に使用している方からも、

「足の裏の痛みがやわらぎ、また歩けるようになってきた」「他のステッパーは続けられなかったけど、これなら続けられる」

といったお声が多数寄せられています。

ふり子の原理を利用した※半円の設計によって、最小限の力で多くの回数足踏み運動が可能です。

※特許取得済

95歳のご愛用者さまで、1日の合計30分、約6,000回も足踏みをされているそうです。

「歩けなくなるかもしれない」という不安は、とても大きなものです。

でも、体をほんの少し動かして血流をよくすることが、その不安を和らげる第一歩になるかもしれません。

足裏の痛みをあきらめず、自分に合った方法で無理なくケアしていきましょう。

関連記事:

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!