あしふみ健康ライフ【公式】

高齢者の悩み事ランキング|家族が知っておきたい心と体のサインと支え方

「最近、親の元気がなくなった気がする」

「歩くスピードが、以前より遅くなった」

そんな小さな変化に、心配を感じていませんか?

高齢になると、体の不調だけでなく、将来への不安や孤独感など、さまざまな悩み事が重なって表れやすくなります。

しかし本人は「迷惑をかけたくない」「歳だから仕方ない」と、悩みを抱え込んでしまうことも少なくありません。

この記事では、最新の調査をもとに

- ・高齢者の悩み事の傾向

- ・家族が早めに気づく心と体のサイン

- ・無理なくできる支え方

をわかりやすく解説します。

「まだ大丈夫」と思っている今こそ、これからの安心な毎日を守るヒントを見つけてみてください。

高齢者の悩み事は大きく4つに分けられる

高齢者の悩み事は、一つの原因から生まれるわけではありません。

多くの場合、身体・生活・心・人との関係が重なり合いながら、少しずつ表面化していきます。

整理すると、高齢者の悩み事は大きく次の 4つ に分けて考えられます。

① 身体の衰えによる不安

年齢とともに、筋力やバランス感覚、視力・聴力などが少しずつ低下します。

「歩くのが不安」「転んだらどうしよう」と感じるようになると、動くこと自体を避けるようになります。

その結果、運動不足や体力低下を招きやすくなるのです。

② 将来や生活への不安

「この先、介護が必要になったらどうしよう」

「家族に迷惑をかけたくない」

体の変化をきっかけに、生活や将来への不安が強まる方も少なくありません。

③ 認知・心の変化への不安

物忘れが増えたり、思うように体が動かなくなったりすると、自信を失いやすくなります。

「もう歳だから仕方ない」と気持ちを抑え込み、不安や落ち込みを抱え込んでしまうケースも見られます。

④ 人とのつながりが減ることへの不安

退職や配偶者との死別、外出機会の減少によって、人との関わりが少なくなりがちです。

孤独感や社会的孤立は、心だけでなく体の衰えを早める要因にもなります。

高齢者の悩み事は、それぞれが独立しているように見えて、実は深くつながっています。

このあとのランキングでは、こうした悩みが どのような形で表れやすいのか を具体的に見ていきましょう。

高齢者の悩み事ランキング【最新版】

以下のランキングは、2024年〜2025年にかけて発表された複数の調査です。

身体の不調だけでなく、心理的・社会的な不安も含めて総合的に見ていくことで、

ご家族が「どこに目を向ければよいか」が明確になります。

ランキング順に、それぞれ詳しく解説します。

参照元:

オースタンス株式会社「高齢者が困っていることランキング」

シニアマーケティングDX「「高齢者の困っていることランキングを独自調査」」

1位 健康・病気への不安

年齢とともに体力や免疫が低下し、「病気になったらどうしよう」「転倒したら寝たきりになるかも」と不安を抱く方が最も多く見られます。

特に足腰の衰えは「介護の始まり」と感じやすく、怖くて動けない→運動不足→さらに不安が強まる…という悪循環に陥りやすい傾向があります。

家族が「一緒に体を動かそう」と声をかけることが、回復のきっかけになります。

2位 将来の介護・生活の不安

「介護が必要になったら」「家族に迷惑をかけたくない」という不安を抱く人は少なくありません。

体が少し不自由になるだけで自信を失い、家事や外出を控えるようになるケースも。

また、配偶者を亡くした後の生活や介護施設への不安が、心身の不調につながることもあります。

3位 認知症・物忘れへの不安

「昨日のことが思い出せない」「同じ話をしてしまう」と感じると、多くの方が強いショックを受けます。

加齢による物忘れと認知症の違いが分かりづらく、必要以上に不安を抱いてしまう方もいらっしゃいます。

「最近少し忘れっぽいね」と軽く声をかけたり、一緒にメモを取るなど、家族のさりげない関わりが安心につながります。

4位 孤独・人との関わりの減少

退職や配偶者の死、友人との別れなどで交流が減り、孤独を感じる方が増えています。

「迷惑をかけたくない」と自ら距離を置いてしまうことも多く、コロナ禍以降は外出機会がさらに減りました。

孤立はうつ傾向や認知機能の低下を招くため、人とのつながりを保つことが心の健康を守ります。

5位 お金・老後資金への不安

「年金だけで生活できるだろうか」「介護費用はどうしよう」といった経済的不安も深刻です。

将来への心配から外出や趣味を控え、結果的に活動量が減ることもあります。

また、詐欺などの被害を恐れて人付き合いを避ける人も。

お金の悩みは、「安心して暮らせるか」という心の土台に関わるテーマです。

実は多い「日常生活の小さな困りごと」チェックリスト

高齢者の悩み事というと、健康や介護といった大きなテーマが注目されがち。

ですが実際には、日常生活の中の「ちょっとした不便さ」が積み重なって、心や体の不調につながるケースが多々あります。

本人は「まだ大丈夫」「迷惑をかけたくない」と口にしないことも多く、

家族が気づいたときには、すでに生活全体の負担が増えていることもあります。

以下のような変化が見られたら、早めに気づいてあげたいサインです。

-

☑️ ゴミ出しや掃除、洗濯などが以前より負担になっている

-

☑️ 買い物や通院など、外出そのものが億劫になってきた

-

☑️ 料理や食事の支度を面倒がるようになった

-

☑️ 階段の上り下りや立ち座りに時間がかかる、ふらつく

-

☑️ 本や新聞、テレビを見ていると疲れやすくなった

こうした困りごとが増えると、

「疲れるから」「転ぶと怖いから」と外出を控えるようになり、

家の中に閉じこもりがちになる(閉じこもり)傾向が強まります。

活動量が減った状態が続くと、筋力や体力が落ち、

心身が弱っていく フレイル(虚弱)のリスクも高まります。

日常生活の小さな困りごとは、閉じこもりやフレイルにつながる 初期サイン でもあります。

家族がこうした変化に気づき、早めに声をかけることで、

大きな悩みや生活の困難を防げるでしょう。

関連記事:

家族が気づくべき「心と体のサイン」

高齢者の変化は、本人よりも周囲が先に気づくことがあります。

日常の中で見られる小さな違和感が、実は心や体のSOSになっていることも。

ここでは、早めに気づきたいサインをご紹介します。

【身体のサイン】小さな変化が最初のサイン

-

☑️ 歩くスピードが遅くなった

以前より歩幅が小さくなったり、すぐに疲れるようになったりしていませんか?

これは、下半身の筋力低下やバランス感覚の衰えによる可能性があります。 -

☑️ 立ち上がりに時間がかかる・ふらつく

筋力だけでなく、血流や自律神経の影響も考えられます。

転倒のリスクが高まるため、日常の動作をよく観察しておくことが大切です。 -

☑️ 食欲が落ちた、体重が減ってきた

身体機能の低下だけでなく、うつ傾向や孤独感からくる食欲低下も少なくありません。 -

☑️ 外出や散歩を面倒がるようになった

「疲れるから」「寒いから」と外出を控えるようになったら注意。

活動量の減少は、フレイル(虚弱)の初期サインです。

【心のサイン】言葉や表情にあらわれるSOS

-

☑️ 「どうせもう歳だから」など、あきらめの言葉が増えた

心が萎縮しているサインです。自信を失っている可能性があります。 -

☑️ 笑顔が減った・会話が短くなった

感情を表に出しにくくなっていることがあります。

意欲や興味の低下が続くようなら、抑うつの可能性も。 -

☑️ 怒りっぽくなる、イライラが増える

不安や孤独をうまく言葉にできず、苛立ちとして表面化していることもあります。 -

☑️ 人との約束を断る、趣味に興味を示さなくなる

「疲れる」「出かけたくない」という言葉の裏には、心のエネルギー不足が隠れていることがあります。

家族ができる具体的な3つの支え方

心や体の変化に気づいたとき、

「何をしてあげればいいのか分からない」と悩むご家族も多いでしょう。

大切なのは、すべてを解決しようとしないこと。

家族にできるのは、生活の中で「無理なく続けられる支え」を用意することです。

ここでは、今日から意識できる 3つの支え方を紹介します。

- ① 体を支える:「動ける身体」を一緒に保つ

- ② 心を支える:「話を聞く」「気持ちを受け止める」

- ③ つながりを支える:「人と関わるきっかけ」を作る

① 体を支える:「動ける身体」を一緒に保つ

高齢者の自立した生活を支える土台は、

歩く・立つ・座るといった基本的な動作です。

とはいえ、

「運動しよう」「外に出よう」と強く促すと、

かえって不安や抵抗感を高めてしまうこともあります。

大切なのは、

- ・無理なく

- ・安全に

- ・日常の中で

体を動かす機会を保つこと

イスに座ったままできる足の運動や、

短時間の軽い動きでも、血流や筋力の低下を防ぐ助けになります。

関連記事:

② 心を支える:「話を聞く」「気持ちを受け止める」

不安や寂しさを抱えていても、

高齢者はそれを言葉にするのが得意とは限りません。

このとき大切なのは、

正解を探したり、励ましすぎたりしないこと。

- ・「そう感じるんだね」

- ・「大変だったね」

と、気持ちを否定せずに受け止めるだけで、

安心感が生まれます。

話せる相手がいることそのものが、心の支えになります。

③ つながりを支える:「人と関わるきっかけ」を作る

閉じこもりや孤立が続くと、

心身の衰えが一気に進みやすくなります。

家族ができるのは、「外に出なさい」と言うことではなく、

自然につながれる選択肢を残しておくことです。

たとえば、

- ・近所の体操教室やサークルの情報を共有する

- ・家族や友人と、短時間の通話やビデオ通話を取り入れる

- ・家の中でも、体を動かす習慣をつくる

こうした小さな工夫が、

生活のリズムや気力を取り戻すきっかけになります。

家族だけで抱え込まなくて大丈夫 ― 外部サポートという選択肢

高齢者の悩み事は、家族の声かけや工夫だけで解決できない場面も出てきます。

そんなときは、外部サポートや公的サービスを組み合わせるという選択肢もあります。

たとえば、

- ・見守り・安否確認サービス

- ・配食・買い物代行などの生活支援

- ・介護保険サービスや自治体の相談窓口

これらは、困りごとが深刻になる前から利用できるものも多く、

家族の負担を減らしながら、高齢者本人の安心感を守る役割があります。

「頼ること=介護が必要」というわけではありません。

早めに外の手を借りることが、元気な時間を長く保つことにもつながります。

次の章では、外出が難しい方でも取り入れやすい

日常の中でできる体のケアについて紹介します。

悩みを減らす第一歩は「足元からのケア」

高齢者の多くの悩みは、「動けない」ことから始まります。

足腰が弱ると外出が減り、人との交流も少なくなり、孤独や不安が増してしまうのです。

逆に、「足を動かす」ことは心身の回復につながる第一歩。

足を使うことで血流が全身にめぐり、脳への酸素供給が高まることで認知機能の維持・回復にもつながるといわれています。

血の巡りが良くなると、気分が前向きになり、意欲や集中力も自然と高まります。

関連記事:

とはいえ「外に出て運動しなきゃ」と思っていても、ひざや腰の痛み、天候、体調の波などが重なり、

実際には思うように続けられない方も多いのではないでしょうか。

そんなときに役立つのが、

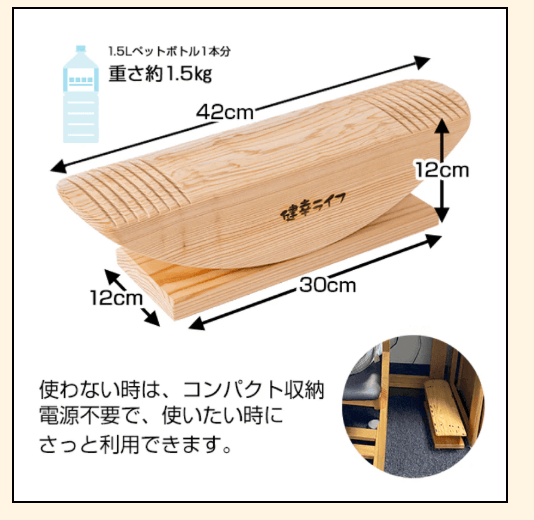

座ったまま、最小限の力で足踏み運動ができる「あしふみ健幸ライフ」です。

血流促進・足腰の筋力維持・転倒予防を、無理のない形で一度にサポートできます。

高級天然杉を使用した木製ならではの温もりと静音設計で、

リビングや寝室、介護施設など、場所を選ばず安心して使えるのも特長です。

電源やコードが不要なため、準備の手間なく、生活の中に自然に取り入れられます。

1日10分の足ふみが、「また歩ける」「外に出たい」と思える元気につながります。

「もう動けないかも」とあきらめる前に。ご家族の笑顔を取り戻す第一歩を、足からはじめてみませんか?

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!