あしふみ健康ライフ【公式】

【足底筋膜炎の簡単な治し方】歩くのがつらい高齢者でもできる自宅ケア

「朝の一歩目が痛い」「歩くたびに足裏がズキッ…」

そんな足底筋膜炎の痛み、あきらめていませんか?

加齢にともなう筋力や柔軟性の低下で、足の裏には思った以上の負担がかかっています。

放っておくと痛みが悪化し、外出もおっくうになりがち。

でもご安心ください。

足底筋膜炎は、特別な運動をしなくても、毎日のちょっとした工夫だけでラクになる症状です。

この記事では、高齢の方でも無理なくできる簡単なケア方法や、やってはいけない習慣をわかりやすく解説。

「歩くのが怖い」日々から抜け出し、快適な毎日を取り戻すヒントが見つかります。

▶足底筋膜炎のケア方法については、以下の記事でもくわしくご紹介しています。

なぜ足底筋膜炎がなかなか治らないのか? 血流と下半身の柔軟性がカギ

足底筋膜炎をしっかり改善するためには、「痛みのある足裏」だけに注目するのでは不十分です。

実は、ふくらはぎや太ももなど、足裏からつながっている筋肉の柔軟性や血流も深く関係しています。

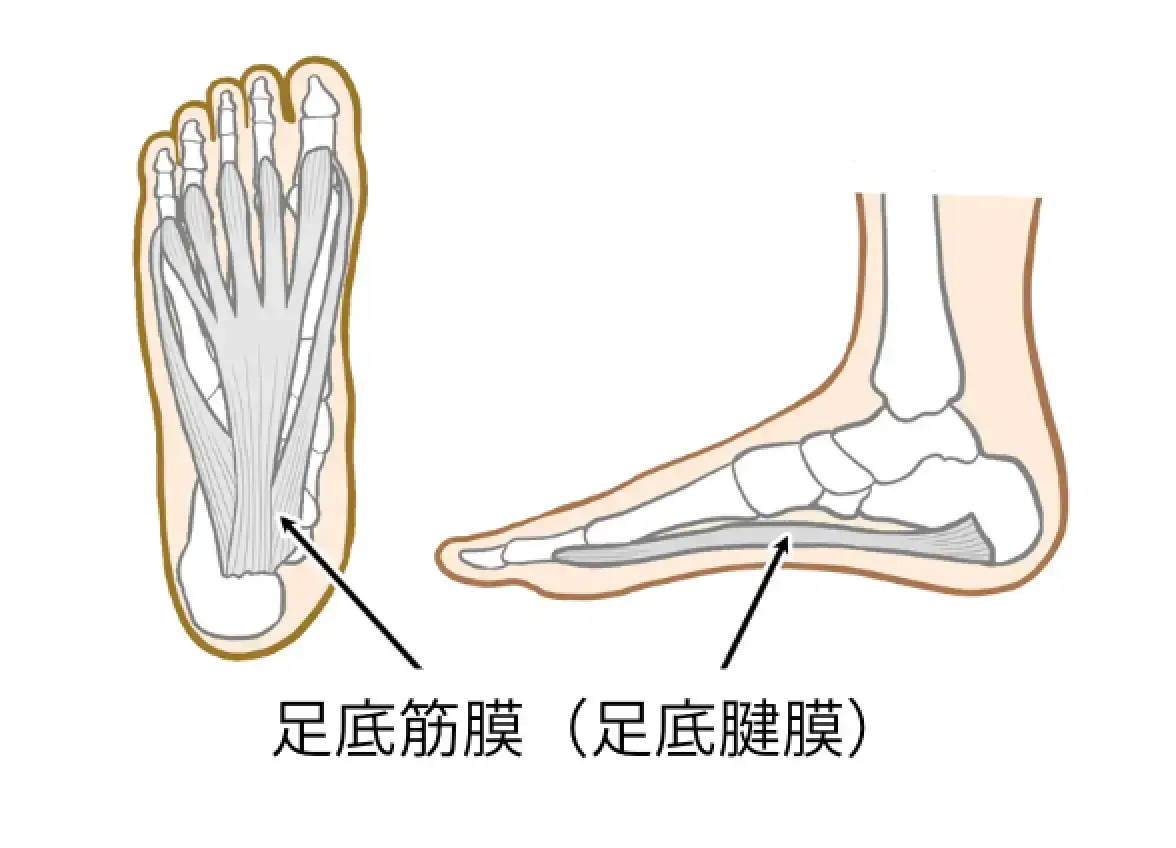

足裏は「全身の動きの土台」

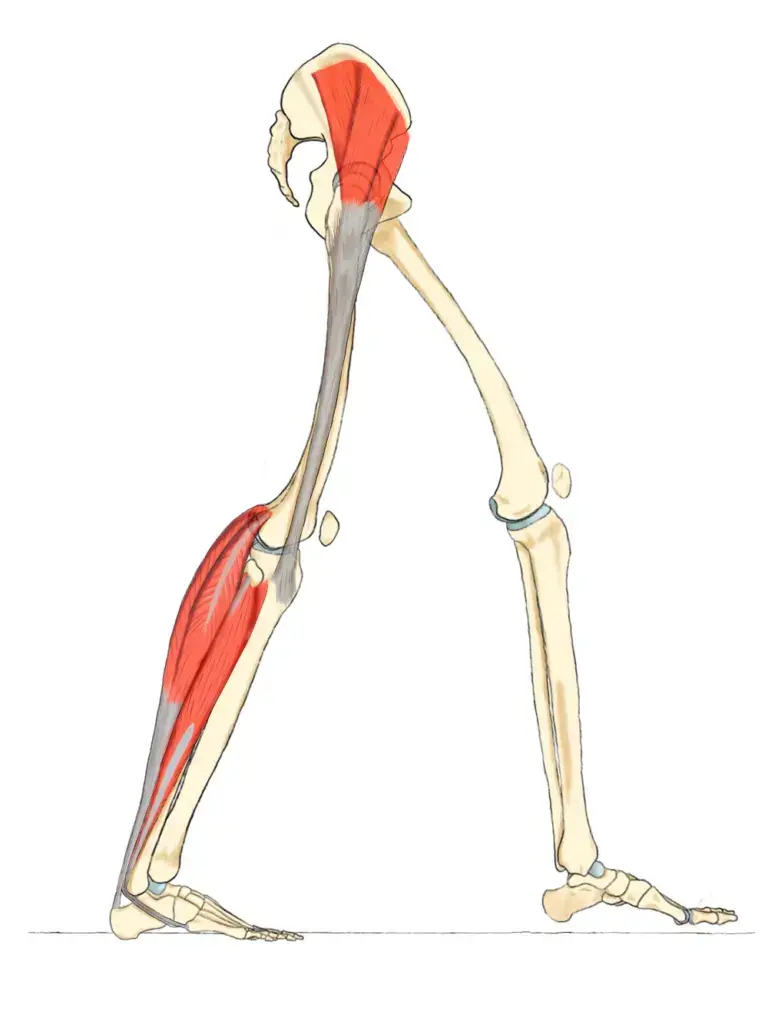

足底筋膜は、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)やアキレス腱を通して、太もも、骨盤へとつながっています。

このため、ふくらはぎや太ももの筋肉が硬くなってしまうと、足裏にも余計な負担がかかりやすくなります。

たとえば、

-

☑️ふくらはぎが硬い → 歩くときに衝撃を吸収できず、足底筋膜に負担が集中

-

☑️太ももの筋力が低下 → 正しい姿勢で立てず、足裏にかかる圧力が偏る

というように、直接痛みのある場所以外の状態が回復の妨げになっているケースも少なくありません。

▶足底筋膜炎は股関節の動きとも密接に関わります。くわしくは以下の記事もあわせてご参照ください。

血流の悪さも回復を遅らせる

高齢になると、筋肉の活動量が減って血流が悪くなりがちです。

とくに足先は心臓から遠いため、ふくらはぎや太ももなどの大きな筋肉を「ポンプ」として動かさないと、足裏までの血流が促進されません。

つまり、ストレッチや軽い筋トレで下半身全体を動かすことが、炎症の治りを早める後押しになるということです。

▶血流との関係について、よりくわしくは以下の記事でも解説しています。

このように、痛みが出ている場所だけでなく、体全体つながりに注目することが足底筋膜炎の改善には欠かせません。

あとにご紹介する「避けるべきNG習慣」や「簡単にできるケア方法」も、こうした観点に基づいています。

「なんでこれが効くの?」という疑問を感じたときは、ぜひこの筋肉のつながりを思い出してくださいね。

簡単にできる!足底筋膜炎の治し方 4選

ここでは、高齢のかたでも自宅で簡単にできる足裏ケアをご紹介します。

無理なくできることから、少しずつ取り入れてみてくださいね。

① 足裏やかかとを「温めてほぐす」

痛みが軽くなってきたものの、違和感や張りが続く「慢性期」の足底筋膜炎には、温めることも有効です。

以下いずれかの方法で血流をよくして、筋膜を柔らかくしましょう。

- ・足湯やお風呂でしっかり温める

- ・タオルをお湯で濡らして電子レンジで温め、足裏に当てる

温めたあと、軽く指で足裏をもみほぐします。

痛みが強くない時間帯(朝・お風呂上がり)に行うと、効果的です。

このとき、くれぐれも強くもみほぐさないこと。

炎症が悪化しないよう、優しい圧でもみほぐしましょう。

※ただし強い痛みや押すとジンジンする痛みがある「急性期」のかたは、逆に冷やすことも重要。

詳しくは以下の記事で解説しています。

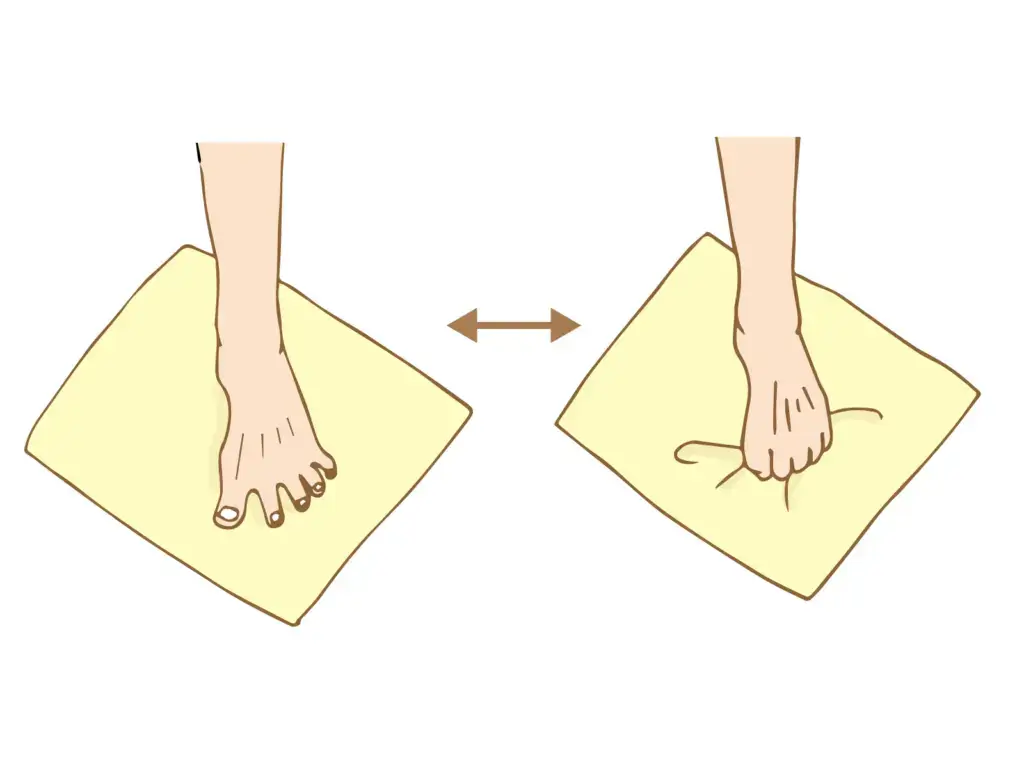

② タオルを使ったやさしい筋トレ

足の指を使って床に置いたタオルをたぐり寄せる動きは、足裏の筋力アップにとても効果的です。

①イスに座ってリラックス

②足元にタオルを置く

③足の指でたぐり寄せるように動かす

1日3〜5回でもOK。

テレビを見ながらやるのも、習慣化できてオススメです。

▶その他の足底筋膜炎に効く筋トレについて知りたいかたは、以下の記事もご参照ください。

③ 足底をやさしくストレッチ

硬くなった足底筋膜を伸ばすことで、痛みが軽くなります。

①足の指を手で軽く反らせる

②アキレス腱から足裏まで、やさしく伸ばす

③テニスボールやビー玉の上に足を置いて、前後に転がす

無理に反らしたりゴリゴリほぐすのではなく、「気持ちいい」と感じる範囲で行ってください。

④ 靴やスリッパを見直す

意外と多いのが「靴が合っていないこと」が原因で起こるケースです。

靴底がすり減っていないかチェックし、以下の工夫をしてみましょう。

- クッション性のあるスリッパや靴に変える

- 市販のインソール(中敷き)で負担を軽減

硬すぎる靴やスリッパは、足底筋膜に大きな負担をかけてしまいます。

▶あわせて、痛みを悪化させない歩き方について以下の記事でご紹介しています。

やってはいけないこと|高齢者こそ注意したい3つのNG習慣

足底筋膜炎を改善するうえで、「何をすればいいか」だけでなく、「何をしないか」も大切です。

とくに高齢のかたは、日常生活で知らず知らずのうちに足に負担をかけてしまっていることが多くあります。

ここでは、回復を妨げる3つのNG習慣をご紹介します。

① 痛みをガマンして歩き続ける

「動かさないともっと悪くなるんじゃないか」と思って、痛みを我慢して歩き続けていませんか?

しかしこれは逆効果です。

足底筋膜は歩くたびに伸び縮みするため、炎症を起こしている状態で無理に歩くと、傷ついた組織がさらに悪化してしまいます。

その結果、治るまでに余計に時間がかかってしまうことも。

痛みが強いときは、無理せずしっかり休むことも「治すための行動」のひとつです。

② 硬い床を素足で歩く

家の中だからといって、つい素足で過ごしていませんか?

フローリングやタイルの床はかかとに直接衝撃が加わるため、足底筋膜へのダメージが蓄積されます。

その結果、朝の一歩目の痛みや、じんわりと続く足裏の不快感がなかなか改善しません。

室内でもクッション性のあるスリッパやルームシューズを履くことで、足への負担を大幅に減らせます。

高齢の方は、転倒予防も考慮して、底が滑りにくくしっかり足にフィットするものを選ぶのが理想です。

③ サイズの合わない靴を履く

「まだ履けるから」「もったいないから」といって、昔の靴を履き続けているかたも多いかと思います。

たとえば、

・幅が狭すぎる

・靴底が薄い

・かかとが浮く

などといった靴を履き続けると、足裏のバランスを崩し、炎症を悪化させる原因になります。

歩くたびに余計な力が必要になり、筋肉や腱膜に余計なストレスがかかるからです。

可能であれば、専門店で足のサイズや形を測ってもらい、自分に合った靴を選ぶのがおすすめです。

痛みのあるときは、クッション性があり、かかとをしっかりホールドできる靴が理想的です。

▶ 足底筋膜炎の「やってはいけないこと」については、以下の記事でよりくわしく解説しています。

座りながら下半身の柔軟性と血流を改善する、足底筋膜炎の簡単なケア方法

足底筋膜は、ふくらはぎや太ももなど下半身全体とつながっています。

そのため、これらの筋肉が硬くなったり衰えたりすると、足裏に余計な負担がかかってしまうのです。

同時に加齢とともに股関節周りが固くなると、血流も悪くなり、痛みや炎症の回復が遅れがちになります。

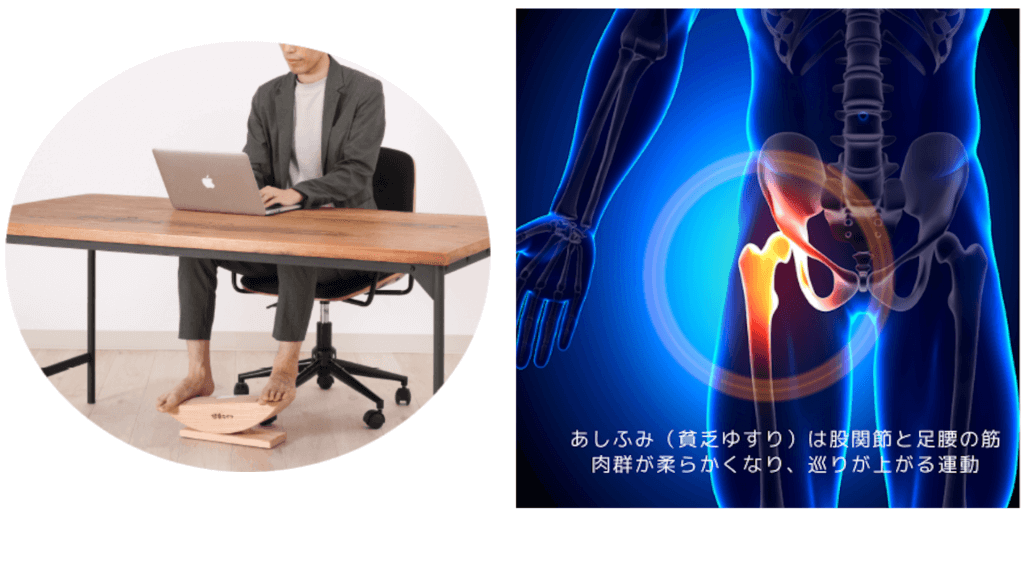

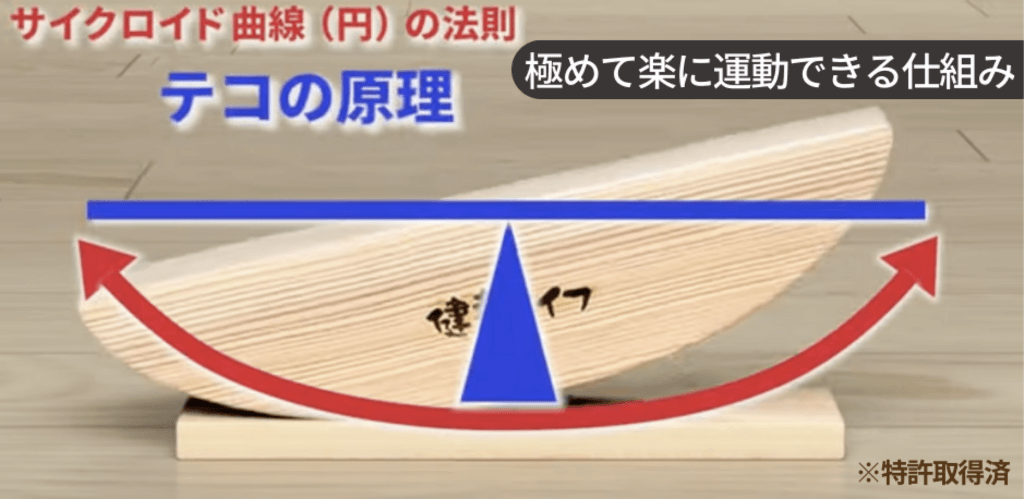

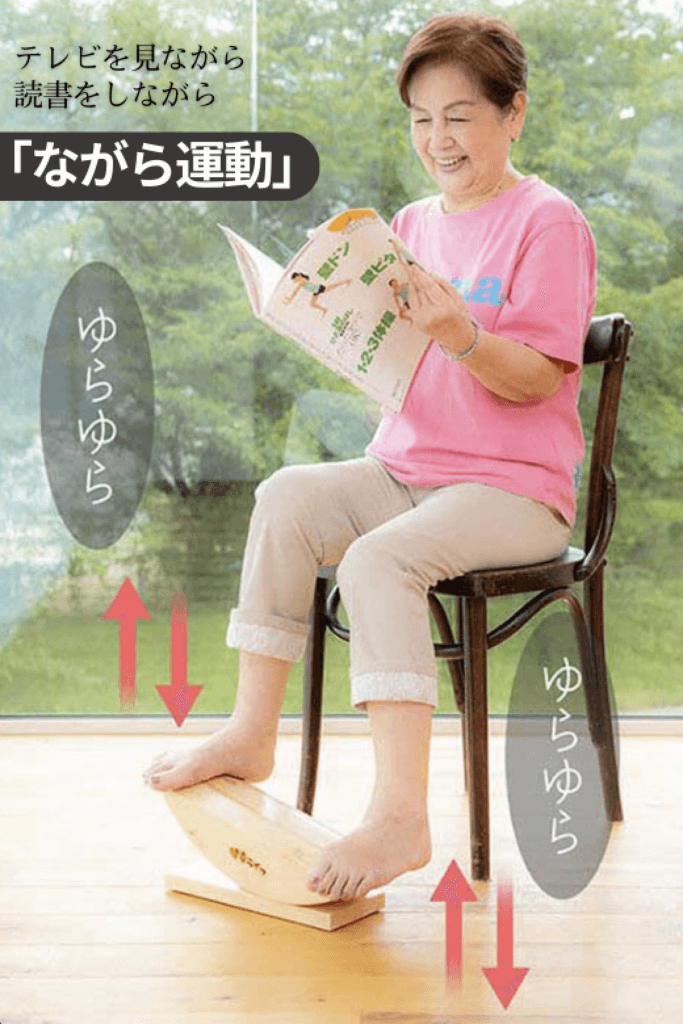

そこでおすすめなのが、座ったまま下半身をまんべんなく動かせる「あしふみ健幸ライフ」。

ふくらはぎ・太ももをやさしく動かすことで、

- ・下半身の筋力維持と柔軟性を保つ

- ・股関節ほぐし

- ・血流の促進

が同時にできるので、足裏の負担が軽減されます。

運動が苦手なかたや足腰に痛みのあるかたでも、最小限の踏み込む力で、効果的に足踏み運動ができます。

また、テレビを見ながら、読書をしながらでも気軽に続けられるのがポイント。

運動やストレッチは、日々継続しなければ効果が出ません。

ラクに下半身全体をケアできる「あしふみ健幸ライフ」の「ながら運動」で、足底筋膜炎の簡単なセルフケアを始めてみませんか?

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!