あしふみ健康ライフ【公式】

足底筋膜炎に効く筋トレ7選!高齢者でもできる簡単セルフケアと予防法

「歩くと足の裏やかかとが痛い…」

「朝起きてからの、一歩目がつらい」

そんなお悩みが続いているなら、それは足底筋膜炎(そくていきんまくえん)かもしれません。

とくに高齢になると、筋力の低下や血流不足が原因で足裏に負担がかかりやすくなります。

しかし、筋力が落ちるからといって動かさずにいると、回復が遅れたり再発しやすくなってしまうことも…

この記事では、高齢者の方でも無理なく続けられる足底筋膜炎に効果的な筋トレとセルフケアをくわしく解説します。

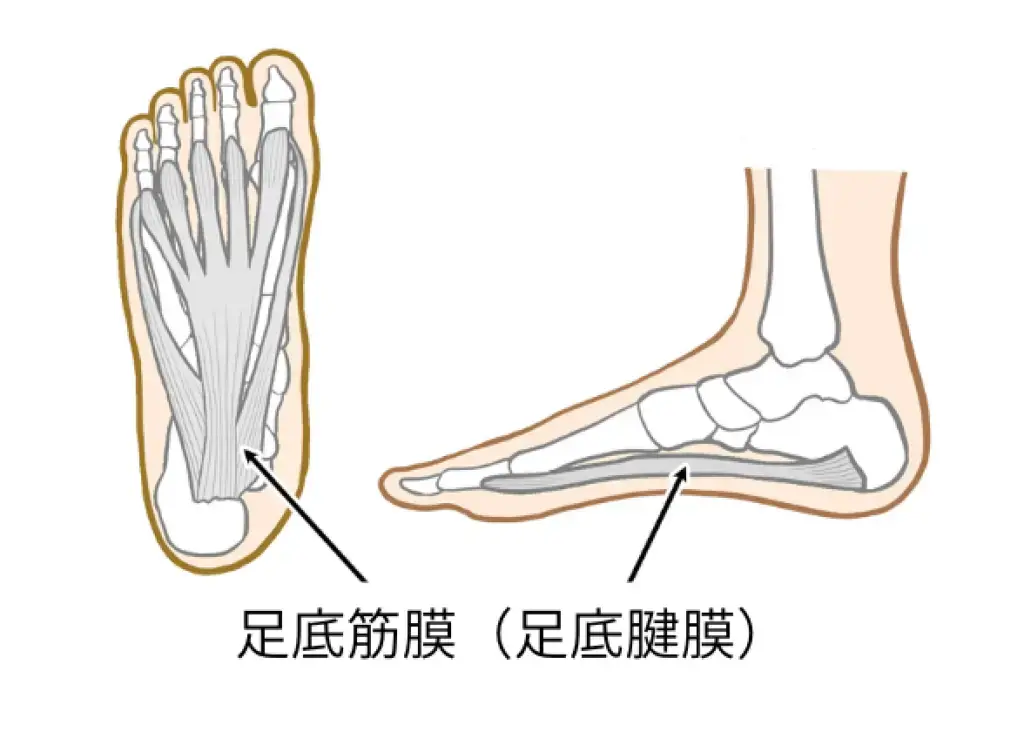

足底筋膜炎とは?|痛みの原因と症状チェック

足底筋膜とは、かかとから足指の付け根までをつなぐ厚い腱の膜のこと。

足底筋膜が炎症を起こすと、かかとの内側から足の裏にかけてズキズキとした痛みが生じます。

おもな痛みの原因

おもな原因として、

- ・加齢による筋膜の柔軟性の低下

- ・長時間の立ち仕事や歩行

- ・靴のクッション性不足やサイズの不一致

- ・運動のしすぎ、特にランニングやジャンプ動作の繰り返し

などがあげられます。

▶原因と仕組みについて、さらにくわしくは以下の記事で解説しています。

症状のセルフチェックのポイント

足底筋膜炎かもしれない…と気になったときは、以下のような症状がないか確認してみましょう。

- ・朝起きて最初の一歩が痛む

- ・長時間歩いたあとに足裏がズキズキする

- ・足の指を反らすと、かかと付近に痛みが出る

これらの症状が当てはまる場合、足底筋膜炎の可能性があります。

早めのケアが悪化や慢性化を防ぐカギになります。

足底筋膜炎に筋トレが有効な理由

足底筋膜炎の改善・予防には、適切な筋トレがとても効果的です。

痛みがあると安静にしたくなりますが、筋肉を使わないままでは、足裏のアーチが崩れてしまいます。

すると、かえって症状が長引いたり再発しやすくなったりするのです。

なかでも重要なのが、ふくらはぎ(下腿三頭筋)や太もも(大腿四頭筋)といった足を支える筋肉を鍛えること。

これらの筋肉を強化することで、歩行時に足底筋膜にかかる負担を分散させることができます。

つまり、筋トレは「足底を休ませながらも回復を促す」ための積極的なセルフケアのひとつなのです。

▶痛みを悪化させない運動法について、くわしくは以下の記事もご参照ください。

▶筋トレと同時に股関節の柔軟性を保てる運動については、こちらでくわしくお話ししています。

高齢者にもできる!足底筋膜炎に効く筋トレ7選

ここからは、足底筋膜炎の対策として筋トレを7選ご紹介します。

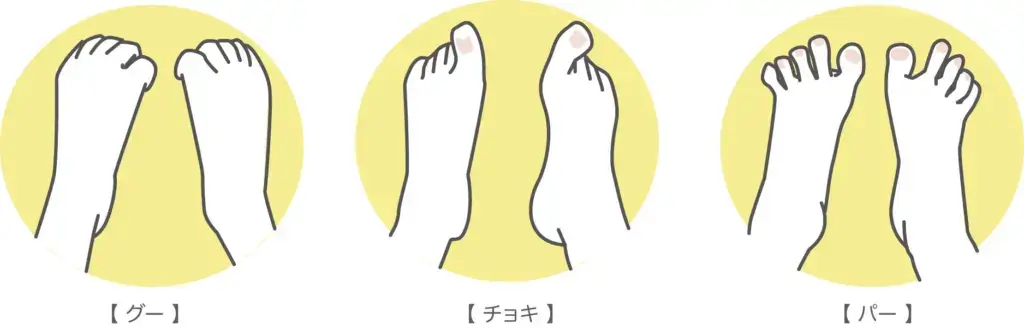

① 足指じゃんけん

足指の筋肉を鍛えて、足裏の安定感をアップします。

【やり方】椅子に座り、足の指でグー・チョキ・パーの形をつくります。

【回数のめやす】各動きを5回ずつ、1日1〜2セット。

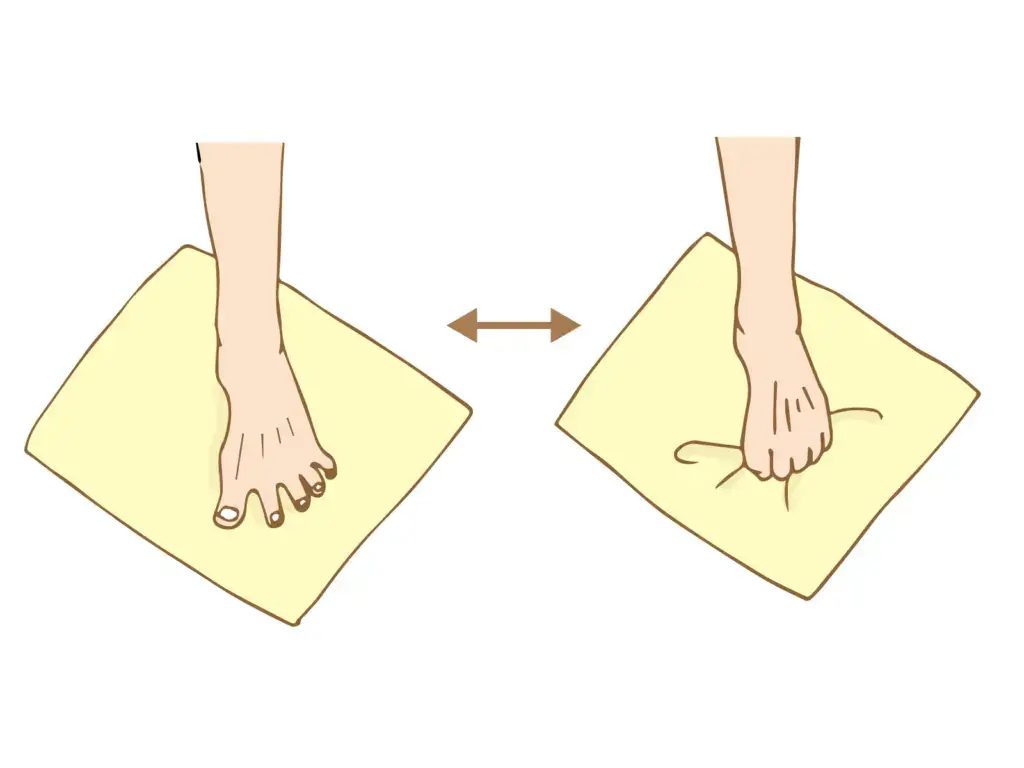

② タオルギャザー

足底筋膜をやさしく刺激し、柔軟性も高まります。

【やり方】床にタオルを広げ、足指でたぐり寄せます。

【回数のめやす】片足で1枚分たぐるのを1セット、左右各1~2セット。

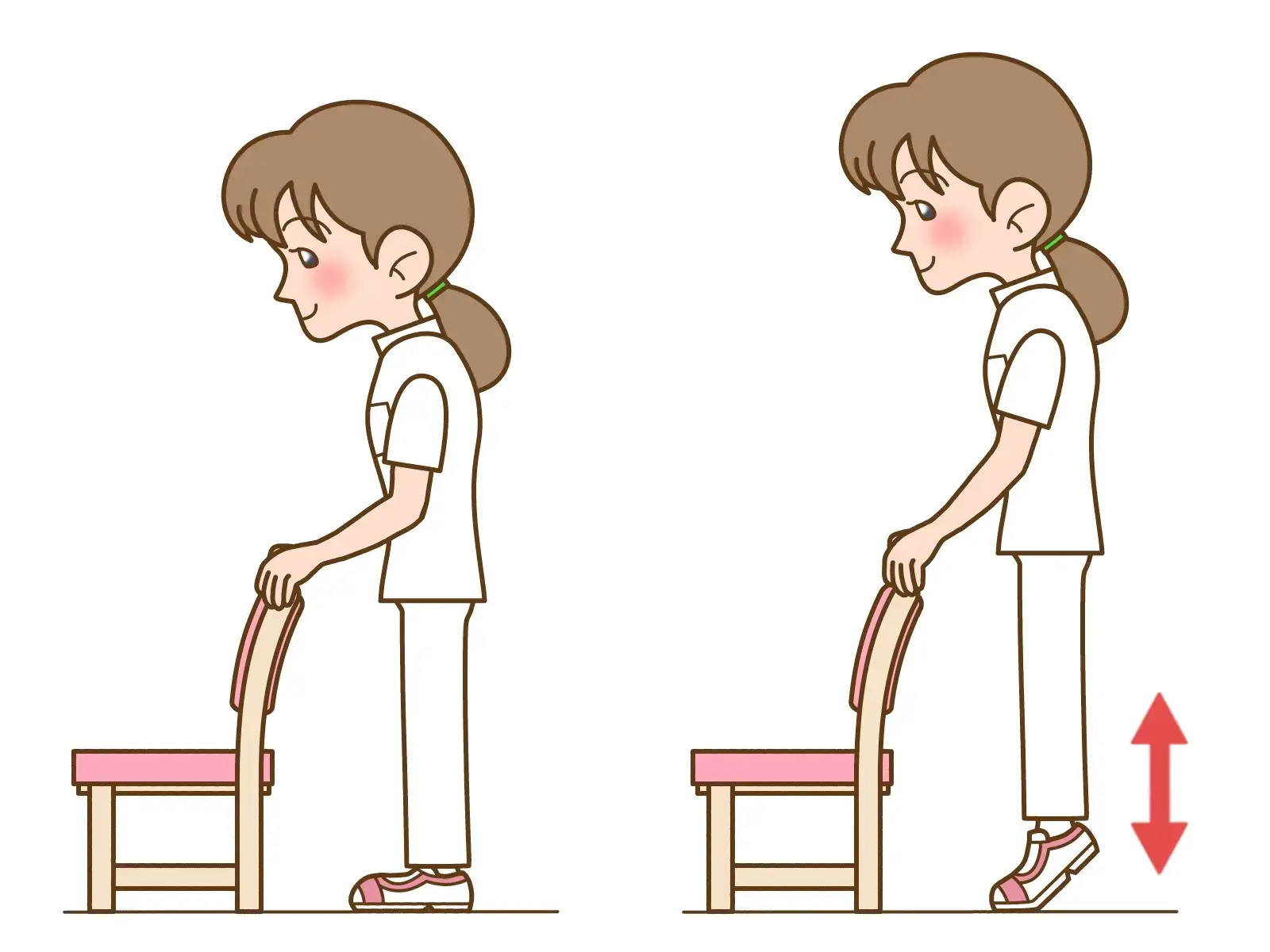

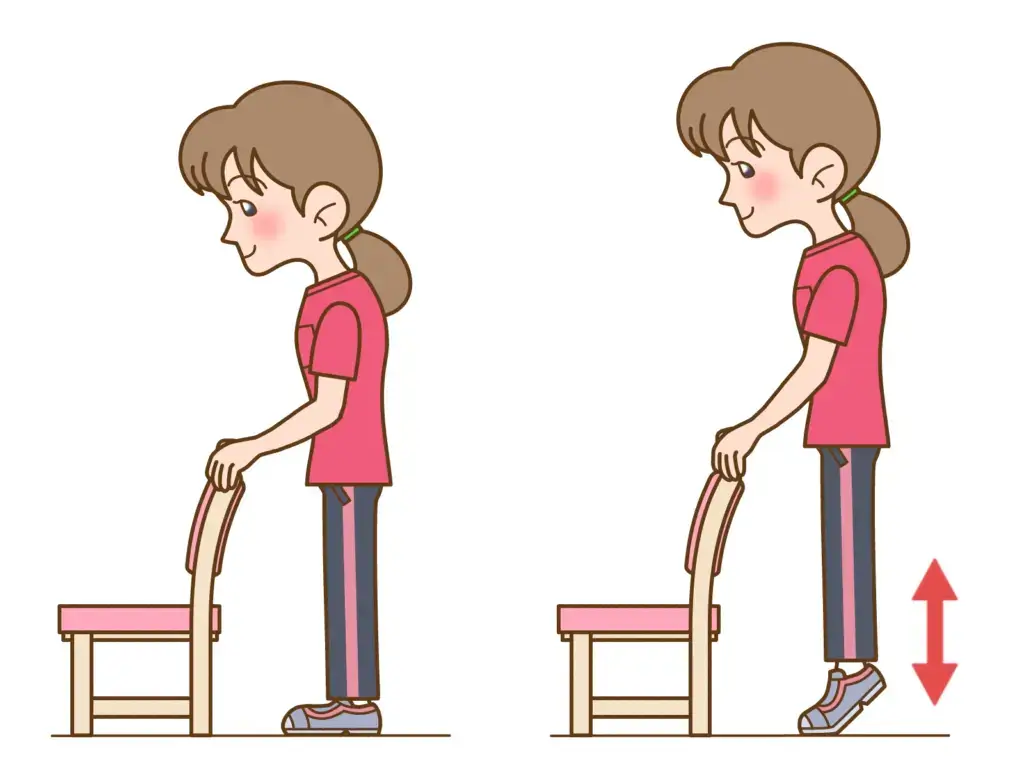

③ カーフレイズ(かかと上げ)

ふくらはぎを鍛え、足底への負担を軽減します。

【やり方】

①椅子や壁につかまり、つま先立ちをする

②かかとを下ろす

③①→②の動作を繰り返す

【回数のめやす】10~15回 × 1〜2セット。

④ つま先歩き

足裏のアーチ機能を自然に鍛えます。

【やり方】つま先立ちで5〜10歩、家の中を歩きます。

【回数のめやす】1日数回、合計1〜2分ほど。

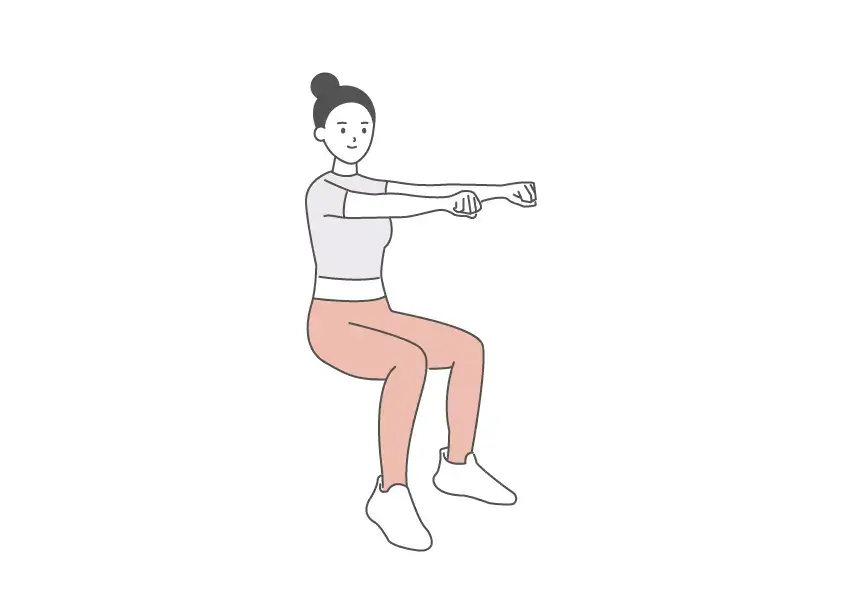

⑤ 壁スクワット

太ももの筋力をつけ、姿勢の安定と衝撃吸収を助けます。

【やり方】

①壁に背中をつけて立ち、膝を軽く曲げて5〜10秒キープ

②もとの体勢に戻る

【回数のめやす】5回 × 1〜2セット。

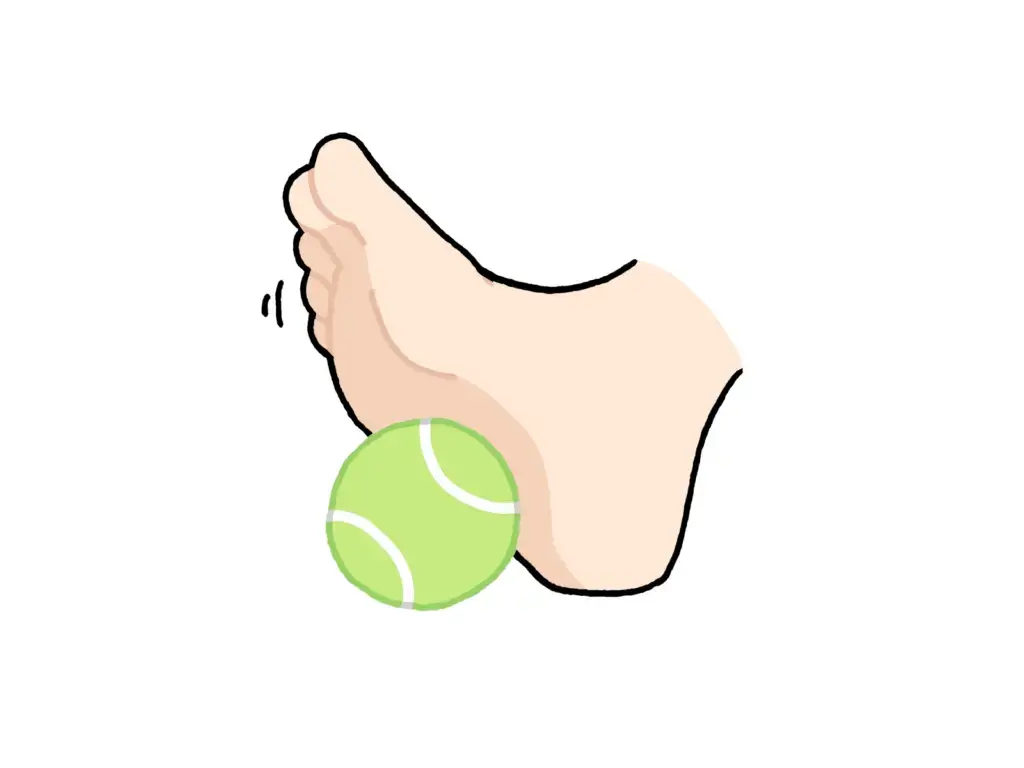

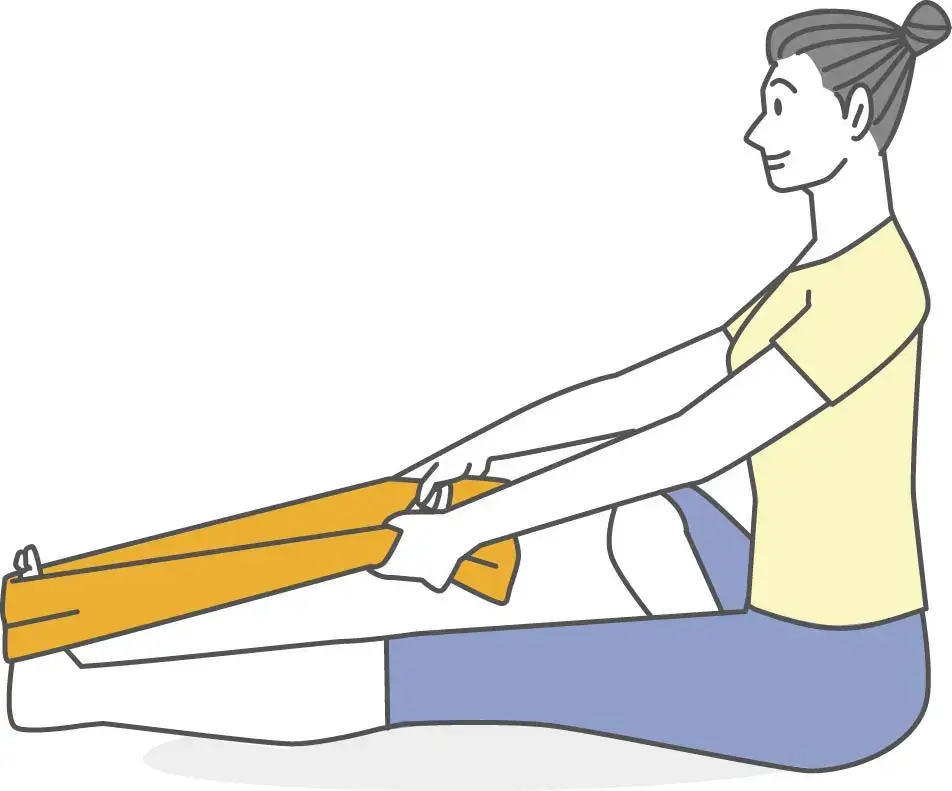

⑥ 足裏マッサージ+ストレッチ

血流を促進し、筋膜の緊張をやわらげます。

【やり方】

①テニスボールやペットボトルを足裏で転がす

②タオルで足指を伸ばす

【回数のめやす】片足1〜2分を目安に、痛みが出ない範囲で実施。

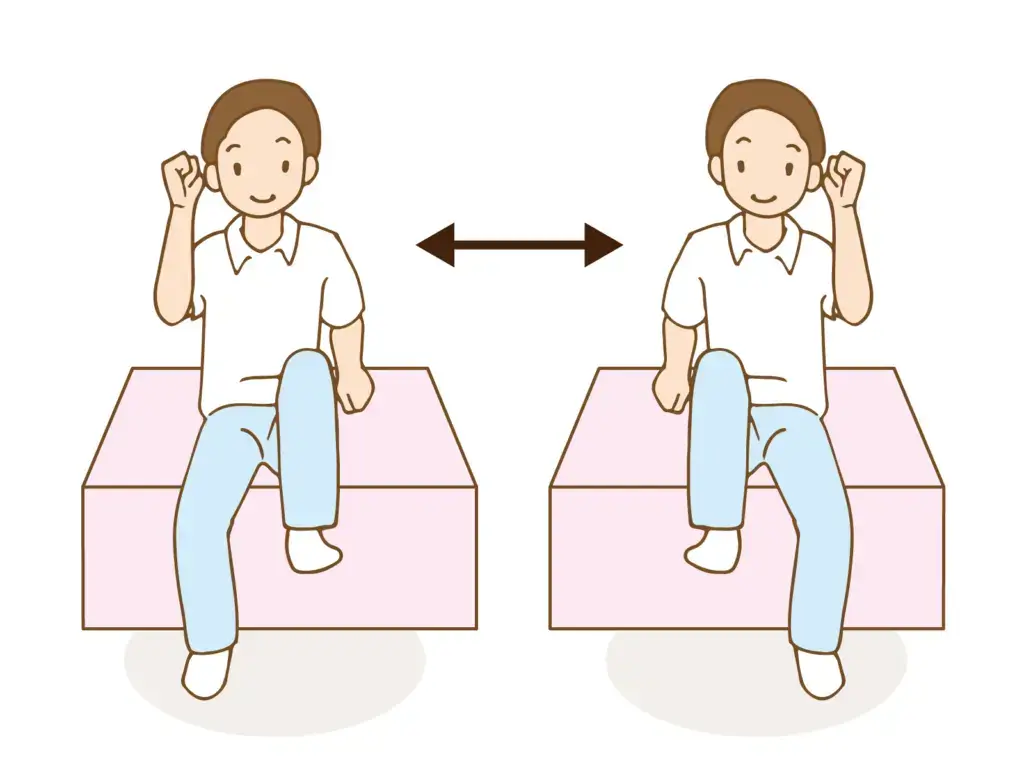

⑦ 足踏み運動

ふくらはぎや足底の筋肉をゆるやかに刺激できるため、高齢の方にも最適です。

【やり方】イスに座って、左右の足を交互に足踏みするように動かす

【時間の目安】1日5〜10分、テレビを見ながらでもOK

筋トレの注意点|やりすぎ・間違ったやり方は逆効果

足底筋膜炎の改善には筋トレが効果的ですが、やり方を間違えたり無理をすると、かえって症状が悪化することもあります。

以下のポイントを意識して、安全に取り組みましょう。

痛みが強いときは筋トレを中止して安静に

痛みがズキズキと強く出ているときや、歩くのがつらいほどの場合は、無理をせずに筋トレを一時中断してください。

無理に続けると炎症が悪化し、回復が遅れる原因になります。

まずはアイシングや休息を優先しましょう。

動作はゆっくりと、反動をつけずに行う

筋トレ中は「ゆっくり・丁寧に」動かすことが基本です。

勢いをつけて行うと、筋肉や腱を痛めるリスクがあります。

とくに足の指やふくらはぎは細かい筋肉が多いため、急な動きは禁物です。

無理せず毎日続けることが大切

一度にたくさん行うよりも、痛みが出ない範囲で毎日コツコツ続ける方が効果的です。

テレビを見ながら、食後に少しだけ、など「生活に組み込む工夫」をすると継続しやすくなります。

▶足底筋膜炎でやってはいけないことについて、以下の記事もご参照ください。

足底筋膜炎をサポートする効果的な方法

筋トレやストレッチに加えて、日常生活の中で足への負担を軽くする工夫も大切です。

ここでは、足底筋膜炎の改善や再発予防に役立つサポートグッズや習慣をご紹介します。

インソールで足裏のアーチをサポート

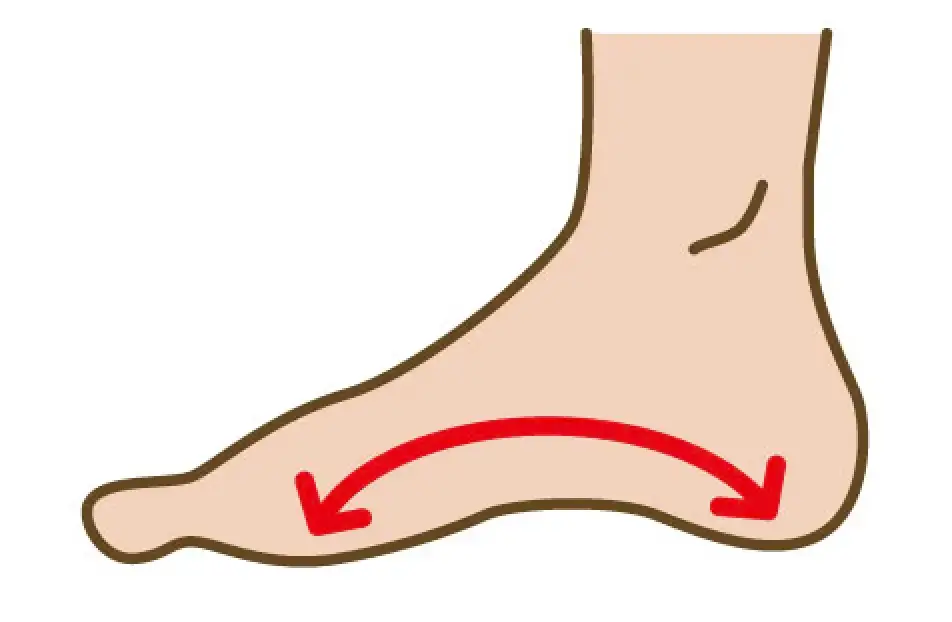

足底筋膜炎の多くは、足裏のアーチ構造が崩れることで痛みが増します。

アーチをしっかり支えるインソールを靴に入れることで、足底筋膜への負担が軽減され、痛みの悪化や再発を防ぎやすくなります。

なかでも、土踏まずを持ち上げてくれるタイプがおすすめです。

クッション性のある靴選び

硬い靴底や、足に合わない靴は、かかとや足底に大きな負担をかけてしまいます。

衝撃吸収性の高い、クッション性に優れた靴を選ぶことが重要です。

できるだけ足の形にフィットし、柔らかい素材で包み込むような履き心地の靴を選びましょう。

サポーターやパッドの活用

痛みが強いときや、長時間の歩行・立ち仕事の前には、専用のサポーターやジェルパッドの使用がおすすめです。

かかとを守るジェルパッドや、足底の筋膜を支えるサポーターは、衝撃吸収と安定性を同時にサポートしてくれます。

アイシング・温熱療法はいつ使う?

足底筋膜炎のケアでは、「冷やす」か「温める」かで迷う方も多いかもしれません。

それぞれの症状の段階(急性期・慢性期)に応じた対処法を行うことで、回復を早めることができます。

急性期:冷やす

歩くたびにズキッと強い痛みが出たり、押すとジンジンするような炎症がある時期は「急性期」にあたります。

この時期は、無理に動かさず、保冷剤や氷水を使って1回15〜20分を目安にアイシングしましょう。

冷やすことで炎症や腫れを抑え、痛みの悪化を防ぎます。

※肌に直接当てず、タオルを1枚挟むなどして低温やけどに注意しましょう。

慢性期:温める

痛みが軽くなってきたものの、違和感や張りが続く時期は「慢性期」です。

この段階では、冷やし続けるよりも血行を良くする温熱療法が効果的。

お風呂や足湯で足全体を温めたり、ホットタオルでふくらはぎを温めると、筋肉がゆるみ、回復が促進されます。

特に朝起きたときや運動前に温めると、動きやすくなり痛みの予防にもなります。

▶足底筋膜炎と血流の関係について、以下の記事でより深堀りしています。

足底筋膜炎は「日々のケア+やさしい運動」でラクになる

足底筋膜炎は「動かさないと悪化する」ことも多い症状です。

とはいえ、急に激しい運動をするのは不安ですよね。

とくに高齢のかたは「やさしく動かしながら日々続けられる運動」がとても大切。

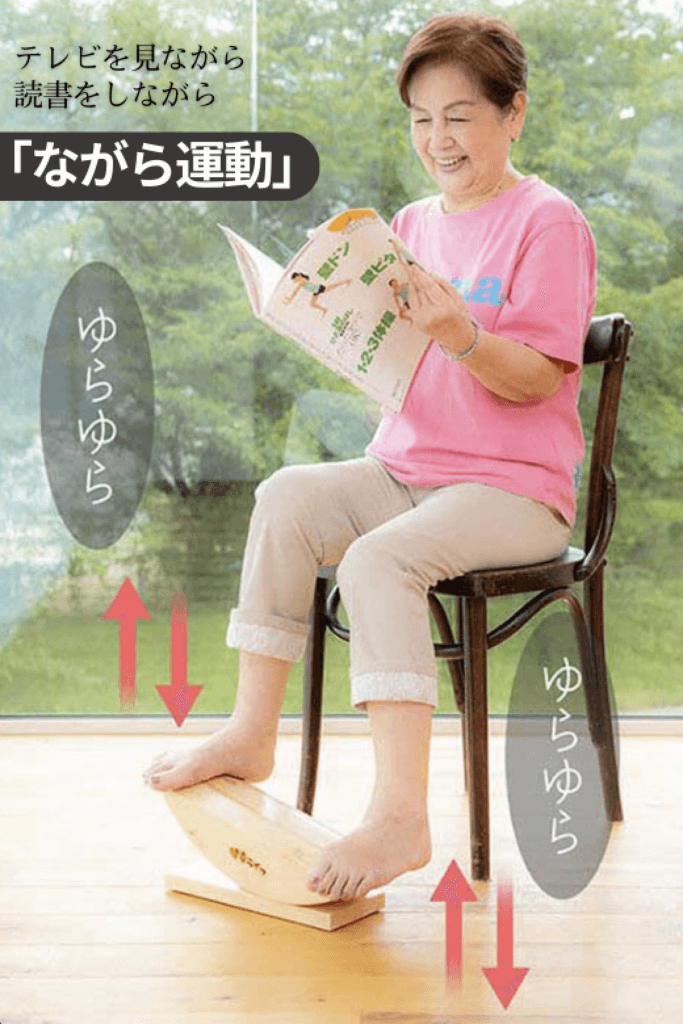

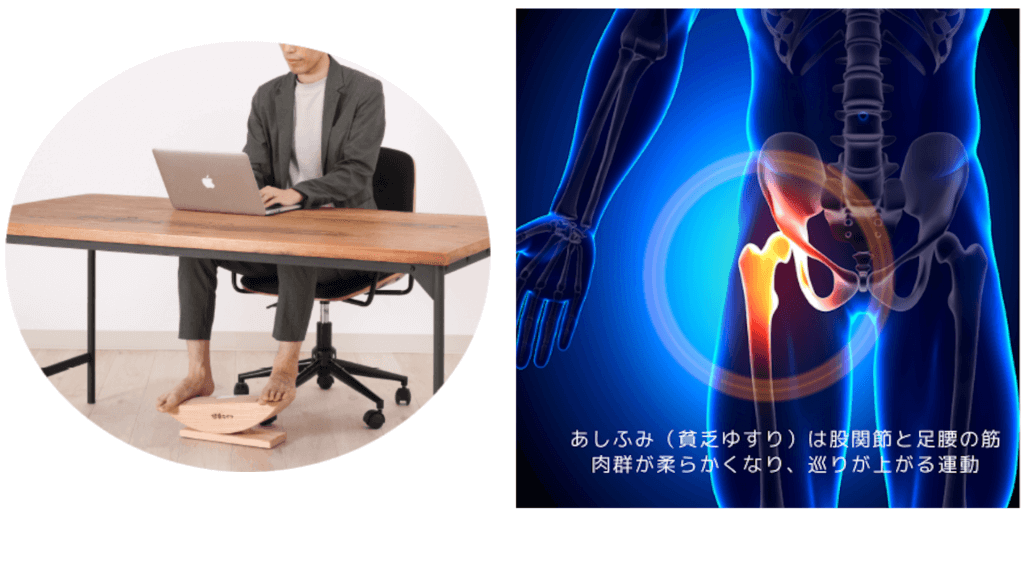

そこでおすすめなのが、座ったままで脚全体をほぐせる「あしふみ健幸ライフ」です。

ふくらはぎ(下腿三頭筋)や太もも(大腿四頭筋)など足を支える筋肉を鍛えることで、足底筋膜への負担を減らせます。

同時に足裏とつながっている股関節もほぐして歩行がスムーズになり、足底筋膜炎の悪化防止が期待できるのです。

あなたの毎日に、やさしい足底筋膜炎ケアの習慣を取り入れてみませんか?

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!