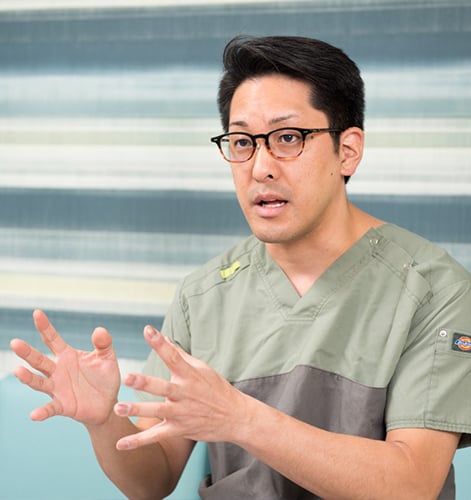

こんにちは。やら整形外科院長の屋良貴宏と申します。

当院ではあしふみを導入し、多くの患者さんが自由に使えるように外来に置いています。

この器具の優れているところは、

あなたの腰痛や冷え性、あの人の気分の落ち込み

生活習慣病など…

座り過ぎ、による血流の低下が原因かもしれません。

座る時間が長いと

筋肉の代謝や血流が低下するので

体や心への悪影響が懸念されます・・・。

それらを防ぐために必要なのが

こまめに筋肉を動かし、全身のめぐりを上げる『血流ケア』

「あしふみ健幸ライフ」は、日々の血流ケアを

皆様が”座ったまま”リラックスして行えるように

開発されました。

『やわらげます』

やら整形外科院長屋良貴宏

こんにちは。やら整形外科院長の屋良貴宏と申します。

当院ではあしふみを導入し、多くの患者さんが自由に使えるように外来に置いています。

この器具の優れているところは、

健康寿命を延ばす為にはウォーキングが有効であると言われていますが、ひざ関節や股関節が悪い場合、歩きたくても痛みがあり出来ないという方が多くいます。

あしふみ運動をすると、これらの関節が悪い方でも、関節に負担をかけることなく安全に有酸素運動をする事が出来ます。

このような運動で体が活性化し、様々な健康効果が期待できます。

あしふみ運動をすると、大きな足の筋肉が無理なく動きだし、足の筋肉の収縮によるポンプ作用で、より快適に血液を循環させることができます。

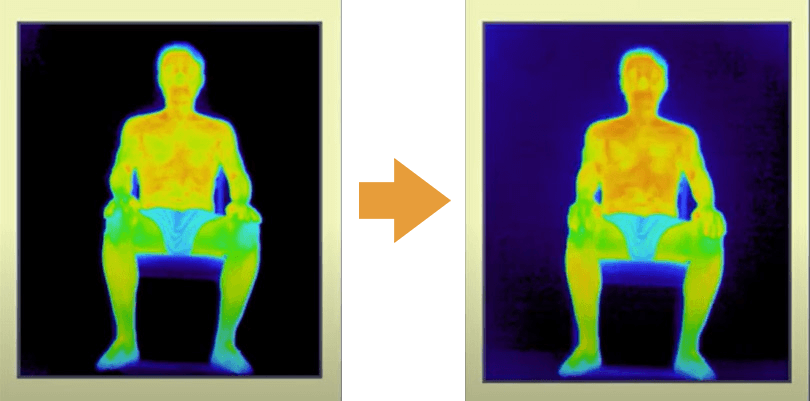

この運動により次第に体温も上昇し、数分後には体がポカポカしてきたという方も多くいます。

半円の作用を利用し、足が無理なく自然に動きだします。

貧乏ゆすりのような運動を無理なくすることができ、それにより股関節を細かく動かすことができます。股関節を動かすのが痛い方、動きが悪い方にはより有効ではないかと思います。

座りっぱなしの生活は健康リスクを高めると国の機関からも発表されています。座りっぱなしの生活は極端に血流を悪くします。

対策は「貧乏ゆすり」のように足を動かす事です。

国立長寿医療研究センターの調査によると、貧乏ゆすりを続けると血行が良くなってたった5分の間に平均で約2度も体温が上昇したそうです。

体温が1度上がるだけでも免疫力が5~6倍上がると言われています。

座りっぱなしは良くないですが、多くの回数足を動かすことは健康維持にとても良い事です。

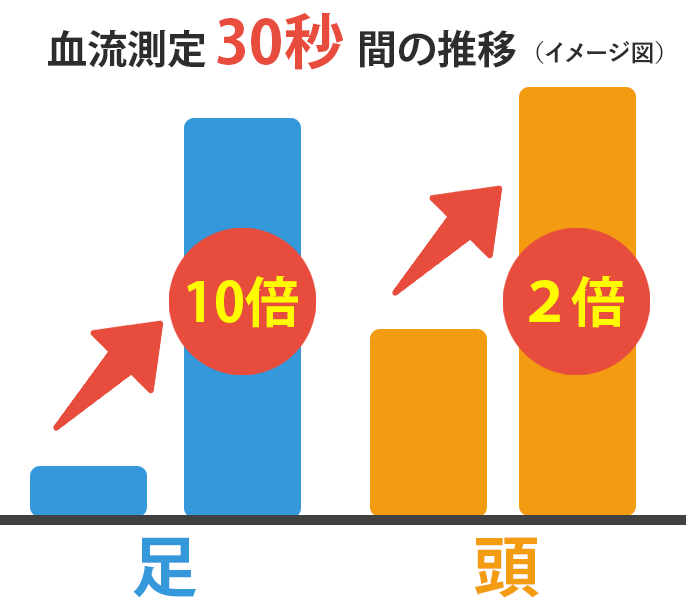

血液の70%は下半身にあると言われています。

足ふみ運動することにより、下半身の7割もの筋肉が無意識に動かせます。そのため、股関節や足の大きな筋肉がほぐれ、ふくらはぎ(第二の心臓)を動かすことによって、足のポンプ運動が始まり、より快適に体の隅々にまで血液(酸素と栄養)を送ることができます。

30秒で、全身の「めぐり」が10:10の均等になりました。

※効能効果には個人差があります。

(福岡県工業技術センターインテリア研究所にて自社調べ)

電気やモーターを使う器具と違って、あしふみ健幸ライフは自分の脳で足を動かします。よって、あしふみ運動をする度に、脳神経の伝達刺激も同時に行えます。

プールで行うリハビリと同じように筋肉と神経に負荷をかけずに動かせるため、股関節や足腰の筋肉がほぐれます。

「貧乏ゆすり(ジグリング)」は、別名「健康ゆすり」とも呼ばれています。

実はこの簡単な動作には、ふくらはぎの活性化、全身への血流改善、脳内物質の正常分泌を促す効果があるのです。

「あしふみ健幸ライフ」は、貧乏ゆすりの動きをヒントに開発されました。

座ったままでできる簡単な足踏み運動で「貧乏ゆすり」と同様の血流をもたらし、身体にも脳にもプラスの影響を与えます。

さぁ、皆さんも「健幸ゆすり」で元気になりましょう!

愛用者どんどん広がる

テレビや新聞を見ながら

足踏み運動。

【あしふみ】を使えば、無意識レベルで楽に5分で1,000歩、(ウォーキングにして20分相当)足と股関節の運動が出来、歩行不足を補います。

※5分足ふみする事で、体温は約1度~2度上がるとされています。

体温の上昇は免疫力の向上に繋がる事も知られています。

※効能効果には個人差があります。

(神奈川県老人クラブ連合会 2020年推奨品)

5分で皮膚内体温が1℃上昇

5分で皮膚内体温が1℃上昇

デイサービスでのご利用シーン

デイサービスでのご利用シーン

皆さんもウォーキング中に『良いアイディアが浮かんだ』『頭の中が整理された』といったご経験はありませんか?

それは、ウォーキングをすることで血流が良くなり、神経が刺激され脳が活発になるため、「頭が冴える」「集中力アップ」などの効果があるからです。

頭の回転を高める事にもなり仕事の生産性向上も期待できます。

(座り過ぎによる、むくみ、冷え、腰痛、肩こり、目の疲れの方々にも

『ほぐす』部分でも、お役に立てます)

リハビリ前に5分ほど、『足ふみ』をして頂くと足が『ほぐれ』、体が『温まる』ので足腰のウォーミングアップになり、その後のリハビリが、捗ります。

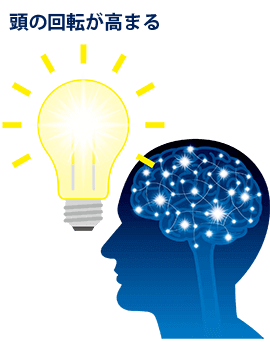

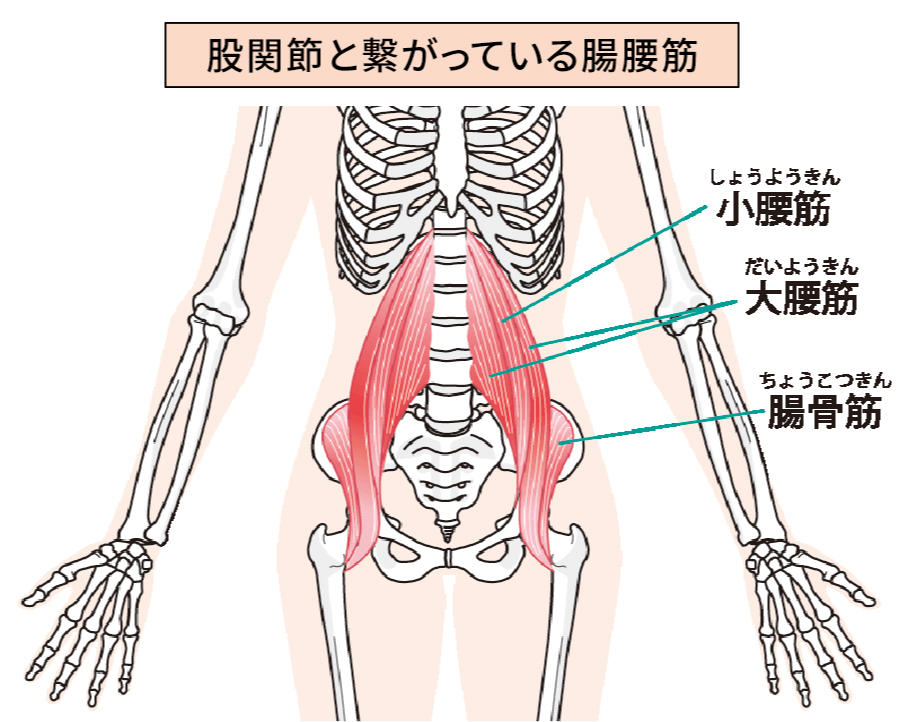

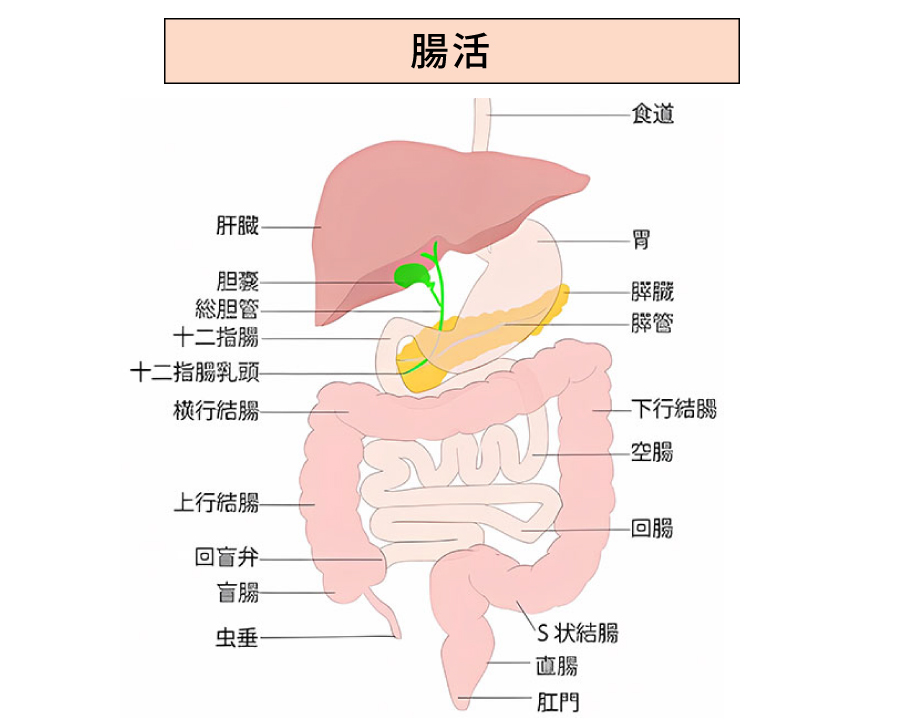

股関節を動かす事で、インナーマッスル(腸腰筋)も『ほぐし』ます。

腸腰筋が緩むと、腰痛の緩和や、腸の活動が活発になり便秘の改善、お薬やサプリメントなど栄養の吸収力向上(栄養の8割は小腸から吸収されると言われています)効果も期待できます。

運動を怠ると筋肉が、固まってしまいます。

でも、運動の継続は大変です。

そこで、歩行不足を補うために、ヒザや腰を動かし、歩行と似た動きを行い、負荷のない筋トレとして筋肉を活動させて、緩めていきます。

足が不自由な方でも、手で膝や太もも周辺を軽く押して頂くと左右同じ様に5対5で、足が動かせます。

負荷を取り除いた動きで筋肉を少しづつ、動かす事で徐々に足が『ほぐれ』 足の動きも、スムーズになってきます。

米国イリノイ大学の研究によると10分ほど、軽く体を動かした後、記憶力が25%向上すると発表されています。これは、軽い運動で、手足が動き、神経刺激と血流アップにより、脳が活発な状態になるからです。この事から、足ふみしながら、勉強すると、じっと座ってするよりも、成果が出やすくなると言えるのではないでしょうか?

足を動かし、脳の効率アップ

足を動かし、脳の効率アップ

「膝が痛くて歩くのが辛い」「いつも座ってテレビばかり見てる」

そんな方への贈りものに最適な一品です。

「いつまでもお元気で。」そんな願いを込めて、 大切な方へ「あしふみ健幸ライフ」を贈りませんか?

「天然木の心地良さを素足で感じてもらいたい」という想いで手作りにこだわりました。

(農林大臣賞を受賞した方から高級木材を仕入れています)

名木と言われる小国杉は、約100年前に先人により植林されました。

100年という長い時間をかけて、今の形になったのが『あしふみ』です。

この無垢材に、足を乗せた瞬間、『気持ちが良い!』『癒される!』と感じて頂けます。

『心地良い、木の肌触り』が、足を乗せただけでもリラックスして頂ける様に手作りでしか出せない、肌触りにこだわった逸品です。

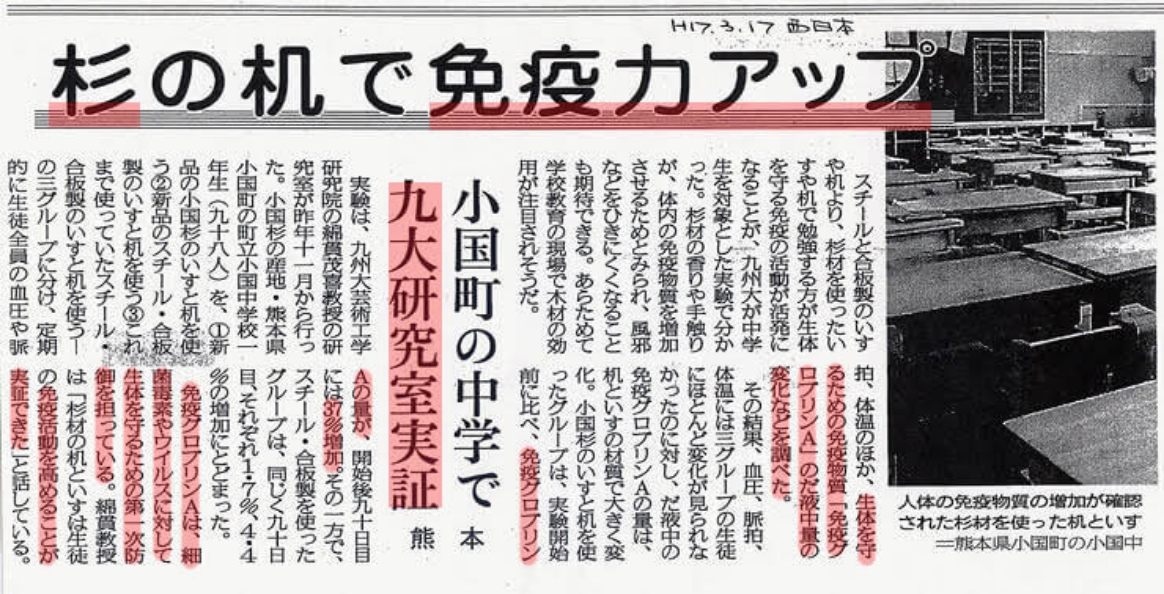

九州大学が行った研究で、小国杉の香りや手触りが体内の免疫力を活性化すると発表されました。

また、抗菌作用やリラックス効果も期待されることが明らかとなりアトピー性皮膚炎などのアレルギーにも効果があると言われています。

お届け後、開封するとの天然木のよい香りがしてきます。

職人が手作業で表面を一番いい状態まで削っていますので、心地よい肌触りも感じていただけます。

小国杉の持つ天然のパワーを最大限生かすために14日~30 日かけて温泉の地熱でゆっくりと時間をかけ乾燥させています。

樹齢100 年の木の温もりを感じていただける逸品です。

職人による匠の技と手間をかけ一つの商品を製作するのに約2ヶ月かかるあしふみ健幸ライフ。

「木の心地よい肌触りを感じてもらいたい」

「木のぬくもりを感じてほしい」

「天然の小国杉本来の香を楽しんでいただきたい」

素手で肌触りを確かめながら一つ一つ丁寧に製作しています。

(JR九州の「ななつ星」列車の最高級のお盆も同工場で製造しています)

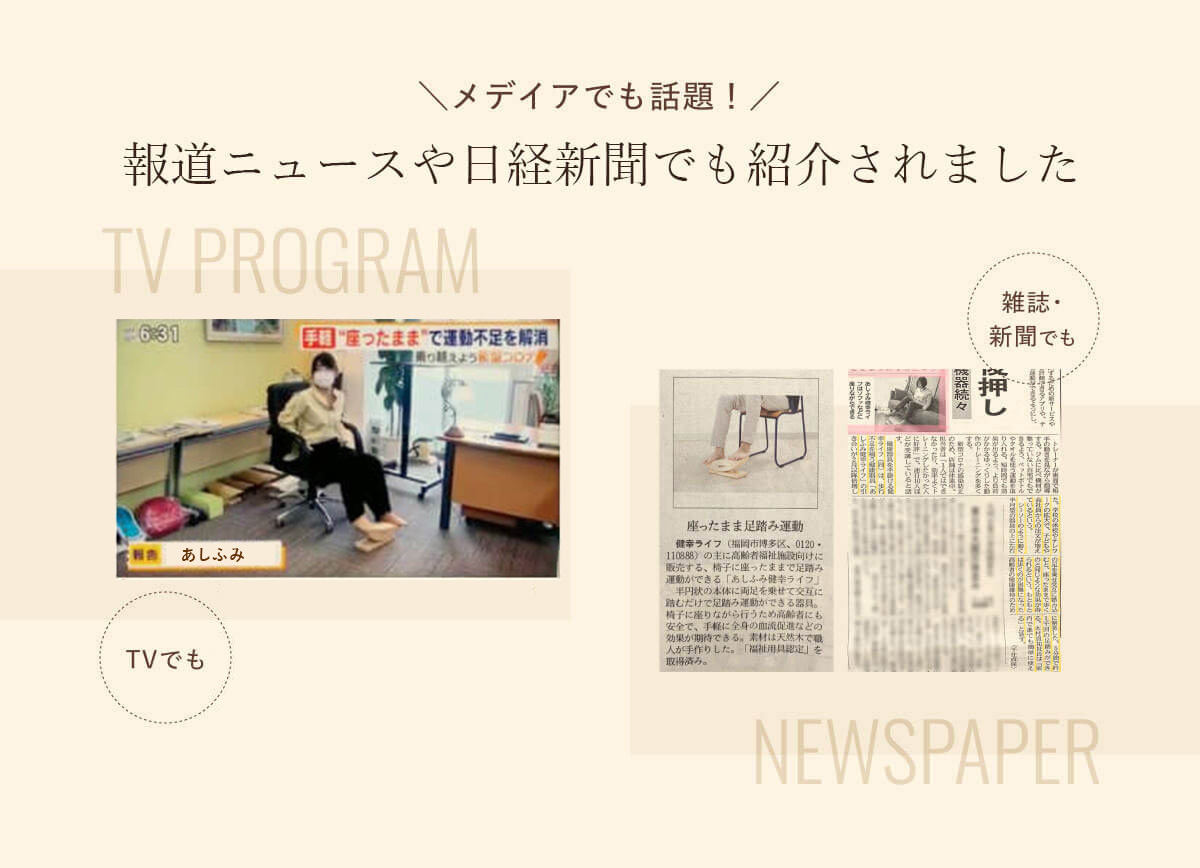

ご高齢の方々が膝や腰の不調から歩く機会が減り、運動不足になることに歯止めをかける商品です。

特徴は素材が木製で電気やモーターを使用しない簡単な構造になっており、座った姿勢の貧乏ゆすり運動(ジグリング運動)で股関節をほぐし、血行を促進するなどの効果が期待できます。

TVを見ながら安全に運動ができることから、これからの社会に対応した市場性の高い商品と言えます。

「おもてなしセレクション」は、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。

使う人を思いやる心から生まれたこだわりの技、伝統を継承しながらも現代に向けて改良を重ねる創意工夫の活動を「OMOTENASHI」「GLOBAL」の基準で評価。

「あしふみ健幸ライフ」は「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められ、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定されました。(2023年 受賞)

プロレスラー藤波辰爾『これは師匠や大切な人に

プレゼントしています』

私も座り過ぎを実感しています。 腰痛で本当に辛い思いを経験し、ずっと悩んできました。 今まで色々なトレーニングをしてきましたが、 あしふみ運動だけは今までしたことのない運動でした。 体験してみて、【これは今までで1番やりたかった運動だ】と思いました。

あしふみで足がほぐせるので、以前のように足の動きが良くなりそうだと感じます。 あしふみ運動すれば、70歳まで現役で頑張れそうです。

腰痛で悩む方々に教えてあげたい。また、私の母にも使わせたいです。 あしふみ運動すると、試合での動きが良くなるので、同業者には教えたくないですね(笑)

足と歩行の診療所院長吉原正宣

「あしふみ健幸ライフ」でフレイル予防

『歩けないをなくしたい』

そんな想いを胸に東京都大田区で日々患者さんと向き合っています。

“足”にトラブルを抱える患者さんの多くは「もう歳だから…」と、衰えゆく自分を納得させようとしています。

筋力が落ちると疲れやすくなり、運動量の減少から食欲も低下します。活気がなくなり外出も減って家に閉じこもりがちになると、次第に認知機能も低下していきます。

そのような状態で急に運動をしようとすると、膝や腰など様々なところに痛みが生じたり、転倒骨折の可能性も考えなくてはなりません。

しかし、この「あしふみ健幸ライフ」は、お家にいながら座ったまま運動ができます。

座りながらにしてウォーキングと同様の運動量を安全に、かつ効率よく上げることができれば、生活習慣病の予防や転倒骨折など多くのトラブルも回避できます。

さらに、「あしふみ健幸ライフ」の利用は、脳への血流量アップや足部刺激からの脳神経活性化も期待できるので、今後は認知機能改善なども報告できると思います。

5RICH 代表 坂本ちづる

『あしふみを、エクササイズメソッドに導入した理由』

代謝を引き上げるにはほぐす、動かす、整える

この3つステップを基本にエクササイズを行う事で最大限に筋肉を使うことができます。

こちらの商品は施術なしで股関節周りの筋肉のほぐし効果が高いためエクササイズ前に使用しています。

股関節周りがほぐれる事でヒップアップ効果や腹筋効果など多くの事が期待できます。

また足踏みをしながらウエストを捻ったり肩回し運動などを同時に行うことでほぐし効果だけでなく、姿勢改善されるため座りながらのエクササイズとして利用しています。

関節を動かす事でリンパの流れも良くなる為デトックス効果も期待でき

脚のむくみ改善運動としても使用しています。

お近くの代理店でお試しいただけます。

まずはお電話ください。

この動きは本当に良い

足が軽くなった

股関節がちゃんと動いている

体がポカポカする

今日はぐっすり眠れる

なかなか運動できない人に良い

これは面白い

言葉が良く出てくるようになった

足が勝手に動き出す。なんで?

これなら転ばなくて良い

ダイエットになりそう

これなら続けられそう

不思議な動きだね~

手のグーパー運動と同じく脳神経刺激になる

歩いているみたい

体に良いことをしていることが分かる

1回踏み出すと止まらない

木という素材がいい

これは良い、広まると思う

凄く熱くなってきた

気持ちがいい!

足がスッキリする

面白いアイディアですね!

今まで無かった、面白い

簡単に動かせる

足つぼが効く!

股関節の手術をしているけど出来る、痛くない!

出来ないと思っていたけど出来た!

毎日続けたい

自分の足で歩きたいから続けたい

楽しい

本当に良い

血行が良くなっているのが分かる

体があつくなってきた

よく分からないけど足が動いてる

痛くもないし、キツくもない

TVを見ながらできる

家でも使いたい

気持ちが良い運動

毎日使いたい

施設にも置いてほしい

楽に動く

足が軽くなった

あしふみをした後歩くと、足が軽い

浮腫のある患者さんに良い

普段運動しない患者さんに良さそう

車椅子の方でも使えるのは良い

ポカポカしてきた

片麻痺の人でも両足が動く

自転車漕ぐマシンより楽で良いね

こんなのは初めて

楽にできるから良かった

5分で1000歩はびっくり!

なんともない!できるできる!

骨盤が整い姿勢が良くなる

足が温かくなってきた

母に使わせたい

これはすごい発見だ

シンプルが良い

木が良い

これが出来ない人はいないでしょう

雨の日でも家で運動できる

欲しい!

プレゼントしたい

足の指先がジンジンしてきた

やばいです

自分で動かしているのが良い

家族でできる

透析患者、目の不自由な人でもできる

今までの訓練だと続かないが、自然に動くから長時間できる

訓練前に良いね

股関節に効くのは良い

主人が1日中座っているから、これが良い

歩きたくても歩けないから、これで補えるかも

3~4分踏んで、膝の痛みが和らいだ

貧乏ゆすりが体に良いことは知っていた

体を動かすと、ぐっすり眠れそう

太ももに結構くる感じがする

電気コードがないので面倒くさくなくて良い

毎日何の抵抗もなくできそう

歩くのと違い体重が膝腰にかからないので楽に動かせる

これは体に良いので友達に教えてあげたい

素足を乗せると

まずは「気持ちが良いなぁ」と感じていただけます。

首こり、頭痛、目の疲れには、この方法が有効です。

ここまでページを見て頂きまして、

誠に有難うございました。

長くイスに座る時、時々足を乗せ、ユラユラするだけで、

筋肉が解れて、『全身の巡り』が上がり、『体調を整える』

『新しい運動習慣』

これが1つ、イスの下にあると、運動に必要な 『一大決心』が不要となり、

『無意識レベル』で運動を始められる様になります。

健康維持に必要な軽い運動を、生活習慣の中に自分のペースで増やす事が出来ます。

『健康第一』への新しい仕組みとして『あしふみ習慣』を取り入れて頂き、

元気な体になる為の道具として、一生涯のパートナーとして

あなたの足元で貢献させて頂けると幸いです。

『あしふみ習慣』で、今後の 『健康で幸な生活』をご祈念致します。

あしふみ健幸ライフ

お茶の水健康長寿クリニック、長崎労災病院、脳神経外科、精神科病院、

整形外科、東京都健康長寿医療センター、老人ホーム、デイサービス、

整骨院、鍼灸院、展示催事(JA佐賀、博多阪急、東急ハンズ、鶴屋)、

春日クローバープラザ(福岡県福祉用具展示場)、

一般社団法人 九州ヴォイス 太宰府店/東京銀座店、

神奈川県老人クラブ連合会(2020年推奨品)、順天堂大学、大阪府立大学、

東京大学身体運動化学、

展示催事(小倉井筒屋・大丸福岡天神店・近鉄百貨店・高島屋)

脳梗塞リハビリ施設、車椅子使用者、

認知症カフェ(福岡県)、視覚障がい者、IT企業、

プロ野球選手、プロレスラー、学習塾など、多数です。

母の日に何をプレゼントしようかと悩みに悩み、以前、某展示会で体験させていただいた本商品を思い出し購入しました。少し値が張りましたが、母も喜んでくれており満足しています。

母にプレゼント。目的の運動の為に他の器具と比較すると高価でしたが、部屋の狭さや、母が扱う重量を考えるとどれも適さない。機器のレビューを見ると故障や不具合があるのを目にする。それらを考えて、買い直しなどがないとなると妥当なのかと。

散歩に出るなど、歩くことが億劫になってきた母が、足の運動ができるものを欲しがっていました。座ったままで、手軽に運動ができる物はないかさがしていて、これを見つけプレゼントしました。 危なげがなく手軽に運動ができるところが気にいってます。また複雑なボタン操作などがないところや、優しい木の感触がお年寄りにもとっつき易いと思います。

ご家族皆様でお使いいただけます。

仮に10年使うとして、

1日約6円~10円で運動不足を補うことができます。

シンプルで無理なく続けられる、本物の健康習慣を始めませんか?

筋肉をほぐし、鍛え、血流アップ。

大切な人へのプレゼントにも、喜ばれています。

ご不明点があれば、お気軽にお電話ください。

私達は1994年、健康関連企業として福岡・博多で創業しました。

社名には、人々の健康で幸せな人生を応援するという想いが込められています。

ですので、不安な事や確認したい事がありましたら、お気軽にお電話でご相談ください。