貧乏ゆすりが冷え性改善に効果的?そのメカニズムと実際の効果について

冷え性は現代の多くの人々が抱える問題です。冷えのピークを迎える冬の季節や、冷房の効いた室内での仕事、それに女性の体質などが冷え性の原因と言われています。

ただし、冷え性は病気ではありません。あくまでもその人が持っている体の性質であり、病院に行ってもなんの治療法もないことに驚かされます。冷え性が「冷え症」まで悪化してはじめて病気となり、診察を含む治療がはじまるのです。

近年では「冷え症外来」という冷え症に特化した病院も増えてきましたが、まだまだ日本全国規模で見ると、多くはないのが現状です。冷え性は冷え症予備軍、つまり、疾患予備軍だということが言えます。

このような冷え性の症状に悩む方々の間で注目されているのが「貧乏ゆすり」です。しかし、貧乏ゆすりだけで本当に冷え性は改善するのでしょうか?

この記事では、貧乏ゆすりのメカニズムや冷え性の原因、そしてそれを解決するための実践方法を詳しく解説しています。そして、冷え性対策として「あしふみ健幸ライフ」をどのように活用すればよいのか?という点についても詳しくお話していきたいと思います。

冷え性改善のための効果的な手段として「あしふみ健幸ライフ」をどのように取り入れ、日常生活での利用方法はどうか、そして実際の効果とはどういったものなのか。その答えを、この記事の中でぜひ見つけ出してください♪

そもそも貧乏ゆすりとは何?

「貧乏ゆすり」とは、とくに日本でよく見られる「足を振ることや足を小刻みに揺らす行為」を指す言葉です。貧乏ゆすりは多くの場合、無意識のうちに行われる動作として知られており、ストレスや不安、集中している時などによく現れる動きです。

貧乏ゆすりは昔から「行儀が悪い」「しつけがなっていない」「落ち着きがない」といったネガティブな印象を持たれている動きです。しかし、この貧乏ゆすりが現代では「健康ゆすり」であるという研究が進んでいることはあまり知られていません。

この章では、貧乏ゆすりの定義や起源、健康へのプラス効果についてお話していきたいと思います。

貧乏ゆすりの定義と起源

貧乏ゆすりの「貧乏」という言葉は、この動作が特に貧しい人々によく見られたことから来ています。しかし、実際には、社会経済的な地位とは関係なく、多くの人々がこの動作をします。

起源については明確ではありません。色々な文献や記録が残っており、貧乏ゆすりと呼ばれるようになった起源というものは未だに解明されていないのです。

貧乏ゆすりはストレスや緊張が高まると無意識のうちに出てしまう行動や癖の1つとして定義されています。日本では「貧乏ゆすり」というネガティブな名称の動きですが、海外ではジグリングと呼ばれている運動であることはご存じですか?股関節と膝関節を自分で小刻みに動かす方法であり、意識すれば止めることができる自動運動、随意運動として分類されています。

貧乏ゆすりの心理的・生理的効果

貧乏ゆすりの心理学的効果として言われているのが「ストレスや不安の解消」「集中力の向上」です。運動生理学的には「下半身の筋肉が動くことで血流が促進される」「腸腰筋に刺激を与える」といった効果です。

ストレスや不安といった心理的にネガティブな状態は、内臓の活動へも影響します。さらに下半身の血流阻害や腸腰筋の緊張状態は冷え性の原因にも挙げられます。

つまり、貧乏ゆすりをすることで、ストレス解消となり、さらに下半身の血流促進や腸腰筋ほぐしの効果も期待できる=冷え性対策にピッタリの運動なのです。

ちなみにこの貧乏ゆすり=健康ゆすりという説は、日本の医学学会でも発表されています。

変形性股関節症に対する新しい理学療法-ジグリング(貧乏ゆすり)について-

変形性股関節症に対するJiggling(貧乏ゆすり様運動)と関節裂隙開大との関連性

また、NHKのクローズアップ現代などのテレビ媒体でも「貧乏ゆすり=健康ゆすり」に関する内容が放映されました。

「あしふみ運動」と貧乏ゆすりの相性

「あしふみ運動」とは、足踏みをすることで全身の筋肉を動かし、血流を良くする運動のことです。貧乏ゆすりと「あしふみ運動」は、両方とも足を使った運動であり、血流促進に効果的です。「あしふみ運動」は計画的に行うことで、貧乏ゆすりの効果をよりシステマティックに高めることができます。これにより、冷え性改善においても、相乗効果が期待できるのです。

貧乏ゆすりは、無意識のうちに行われがちですが「あしふみ運動」と組み合わせることで、より健康的で効果的な方法として利用できます。これらの動作が、冷え性を含むさまざまな健康問題の解決策となる可能性があります。

冷え性のおもな5つの原因

冷え性とは、特に手や足など体の末端部が冷えるという状態のことを指します。この状態は、外部の気温だけでなく、体の内部から来る多くの原因によって引き起こされるものです。冷え性になってしまうおもな原因として、次の5つが挙げられます。

- 生活習慣

- 体質

- 更年期

- 血行不良や自律神経の乱れ

- ホルモンバランスの不調など

また、慢性的なストレスや不規則な生活リズムも冷え性の原因となりうる要素です。これらのマイナス因子が組み合わさることで、体の温度調整機能が低下します。温度調整機能の活動が低下することで、末端部の血行が悪化し、冷え性が顕在化してしまうのです。

冷え性の治療や改善策を考える際には、これらの原因を正確に把握したうえで個々の状態に適した方法を選ぶ必要があります。

冷え性の症状と定義

冷え性は、その名の通り体が冷えやすいという状態を指すものですが、具体的にどのような状態になるのでしょうか?一般的に言われている冷え性は、手や足の先が冷たく感じることです。とくに足の指先や手の指先が氷のように冷えてしまい、温かい場所や夏の暑い時期でさえその冷えを感じることがあります。

さらに冷え性は手足だけでなく、体の中心部も冷えて感じることがあるのが特徴です。寒い環境に弱く、他の人が快適だと感じる温度でも寒さを感じやすいのも冷え性の特徴の1つです。

冷え性の主な6つの原因

冷え性になってしまう原因にはいくつかの要因が挙げられます。おもな原因としては、血流の不良が挙げられます。血流が滞ることで、体温を均一に保つことが難しくなります。また、自律神経の乱れやホルモンバランスの不均衡も冷え性を引き起こす要因となり得るのです。これらの要因が絡み合い、体の温度調節機能がうまく機能しなくなることが、冷え性の主な原因となっています。

一般的な冷え性の原因としては、さきほど挙げた「血流不良」と「ホルモンバランスの影響」を含む以下の6つが挙げられます。

- 体温調節機能の低下

- 血流不良

- 基礎代謝の低下

- 運動不足

- ストレス

- ホルモンの影響

上記は直接的に冷え性の原因になるものですが、間接的に冷え性を引き起こす因子となっている事柄に生活習慣が挙げられます。たとえば、不規則な食生活や睡眠不足、過度なダイエットなども冷え性を引き起こす可能性が高いでしょう。加えて、ある種の病気や医療状態、とくに、循環器系の疾患も冷え性の原因になることがあります。

冷え症の原因や対策となるトレーニングに関しては以下のブログでも述べていますのでぜひご一読ください!

冷え症の改善には血流アップ!足の運動で末端まで熱を巡らせる方法

冷え性に影響を与えているのは「腸腰筋が硬くなっているから」

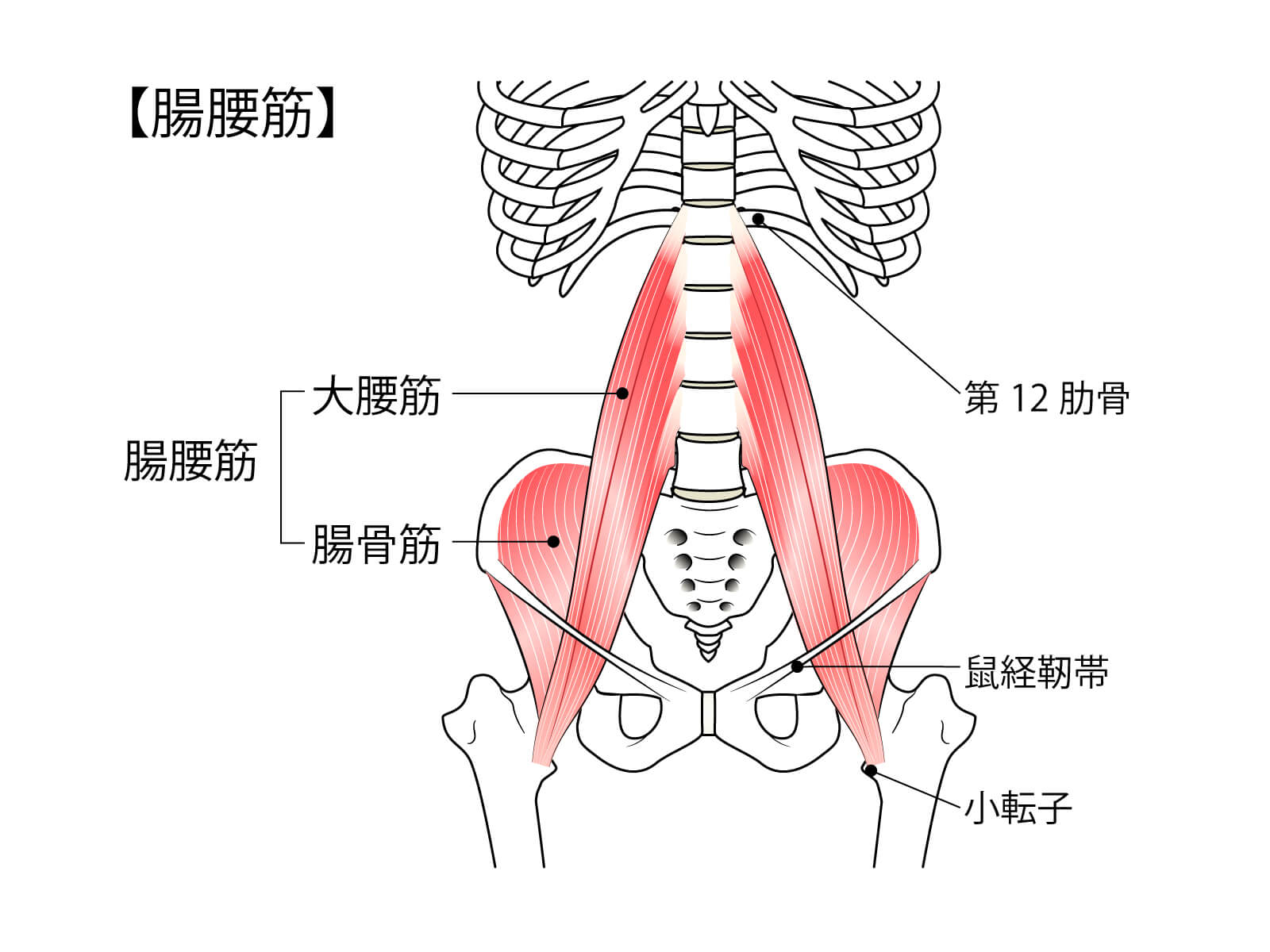

冷え性のおもな6つの原因に大きな影響を与えているのが「腸腰筋」です。腸腰筋とは体の深部に位置する筋肉で、背骨の前方部分にあります。主に腰椎の前方から骨盤の内側にかけての部分に存在し、股関節の屈曲や体の前後の傾きの調節などに関与します。また、体の姿勢を安定させる役割も持っています。

冷え性の6つの原因をもう一度振り返ってみましょう。

- 体温調節機能の低下

- 血流不良

- 基礎代謝の低下

- 運動不足

- ストレス

- ホルモンの影響

この原因のうち、体温調節機能の低下や血行不良、基礎代謝の低下は腸腰筋が硬くなることで起こるものです。腸腰筋は腰部近くに位置しています。腸腰筋が硬くなると、腹部や下肢への血流が悪くなります。とくに、大きな血管である大動脈が腸腰筋の間を通過しているため、筋肉の硬さが影響すると全体的な血行が悪くなり、冷え性の原因となってしまうのです。

また、内臓機能の低下も腸腰筋が硬くなることで起こります。とくに影響するのが「消化機能の低下」です。消化機能が低下することで新陳代謝が減少します。新陳代謝が減少すると体温を維持するためのエネルギーが足りなくなり、基礎体温が低下し、内臓機能の低下につながってしまうのです。

姿勢の変化も腸腰筋の硬化に影響を受けている証拠です。腸腰筋が硬くなることで体のバランスが崩れやすくなり、骨盤が前傾することが多くなります。その結果、背骨や他の筋肉への負担が増加し、全体的な筋肉の緊張や硬さが増して、さらに血行が悪くなってしまう可能性が高くなってしまうのです。

このように、腸腰筋の硬さは、血流の悪化、内臓機能の低下、そして体の姿勢の変化という複数の要因を通じて、冷え性の原因になっているのです。腸腰筋の柔軟性を保つことは、体の健康全般にとっても非常に重要であることがわかります。

冷え性の影響とリスク

冷え性は、単なる不快な症状で終わらないことがあります。冷えによって血流が悪化すると、組織や細胞への酸素・栄養供給が不足し、細胞の働きが低下します。

これにより、疲れやすさ、免疫力の低下、肌荒れやアトピー、更年期障害や生理不順などの健康問題を引き起こす可能性があるのです。とくに、慢性的な冷え性は長期間の健康リスクを招く恐れがあるため、早期の対策と改善が重要とされています。

これらの知識をもとに、冷え性の原因を正確に把握し、適切な改善方法や生活習慣の見直しを行うことが、健康維持につながります。

貧乏ゆすりが冷え性改善にどのように効果的か

冷え性の改善には、血流の促進が不可欠です。この血行改善に「貧乏ゆすり」が注目されています。

「貧乏ゆすり」は椅子に座っているときなどに、体の一部分、とくに膝や踵(かかと)などを小刻みに揺らし続けている行為のことです。このシンプルな動作が、意外にも血流を良くし、体温調節に効果的であることが近年の研究で明らかになってきました。

さらに、貧乏ゆすりを「あしふみ運動」と組み合わせることで、効果は飛躍的に上昇します。「あしふみ運動」は、足腰を鍛え、血行促進に寄与します。体の末端まで血液がスムーズに流れ、手足の冷えが改善されるのです。

これらの動作は、日常生活の隙間時間に取り入れやすいため、忙しい現代人にも手軽に実践できます。習慣化することで、冷え性の症状が徐々に軽減され、質の良い生活が送れる可能性が広がります。

貧乏ゆすりによる血流促進のメカニズム

「貧乏ゆすり」とは、無意識に膝や足を上下に動かす動作を指します。この動きは、人間の癖や特定の心理状態に陥った際の行動の1つとして見られ、特段の理由なく行われることが多いです。

驚くべきことに、このシンプルな動作である「貧乏ゆすり」は、下半身の筋肉を刺激し、血流を活性化させる効果があるのです。

膝を上下に動かすことで、特に下肢の筋肉が収縮・弛緩を繰り返します。この筋肉の動きが、静脈内の血液を押し上げる「筋ポンプ」としての役割を果たすため、血流が促進されます。さらに、血流が活性化することで、心臓も効率的に血液を全身に送り出す動きが今日かされます。

その結果、全身の酸素供給や栄養素の供給が向上し、疲労回復や体の機能維持が叶うのです。

貧乏ゆすりと「あしふみ運動」を組み合わせる際の注意点

貧乏ゆすりと「あしふみ運動」を組み合わせる際には、適度な強度と持続時間を心掛ける必要があります。過度な運動は、筋肉疲労や関節への負担を招き、反対に血行が悪くなる可能性もあるためです。また、運動前後には、適切なストレッチや、水分補給を行うことで、筋肉や関節のケアをすることが重要です。

これらのポイントを注意しながら、自分の体調やフィットネスレベルに合わせて運動強度を調整し、健康的な生活を送りましょう。この二つのシンプルな動作が組み合わさることで、冷え性の症状改善に役立つ可能性があります。

しかし、その効果を最大限に引き出すためには、適切な方法と注意点を理解し、正しいフォームで行うことが重要です。

日常生活での「貧乏ゆすり×あしふみ運動」の実践方法とその効果

冷え性改善のためには「貧乏ゆすり」と「あしふみ運動」を生活の中に取り入れるのがオススメです。これらは日常生活の中で気軽に取り入れられ、冷え性の症状を緩和させるための効果的な手段とされています。

しかし、効果を最大限に引き出すためには、正しい実践方法と、習慣的な取り組みが重要です。

貧乏ゆすりとあしふみ運動の組み合わせテクニック

冷え性改善のカギとなるのが、効果的な血流促進です。その方法として、貧乏ゆすりとあしふみ運動の組み合わせが注目されています。これらを上手く組み合わせることで、相乗効果を得ることができるのですが、どういったテクニックが効果的でしょうか。

まず、基本となるのは、貧乏ゆすりです。この動きは、膝を前後に動かすことで、脚の筋肉を活性化させる効果があります。一方、あしふみ運動は、足腰を意識的に使い、より深い部分の筋肉を鍛えることができる運動です。2つの運動の組み合わせにより、血流が促進され冷え性対策となるのです。

具体的な組み合わせテクニックとしては、まずはじめに貧乏ゆすりからスタート。膝を前後にゆっくりと動かしながら、5分程度続けます。その後、あしふみ運動に切り替え。足をしっかりと地面につけ、腰を使いながら、1分間に30回程度のペースで足を上げ下げします。これを3セット繰り返すことで、貧乏ゆすりの筋肉の活性化と、あしふみ運動での深部筋の鍛錬がバランスよく行われ、全身の血液循環が効果的に改善されます。

このテクニックを日常に取り入れることで、冷え性の症状を劇的に軽減することが期待できるのです。

効果的なタイミングと継続性の重要性

貧乏ゆすりとあしふみ運動の最大の魅力は、その手軽さにあります。特別な器具や場所を選ばず、日常のさまざまなシチュエーションで実践可能です。しかし、手軽だからといってその効果を過小評価してはなりません。重要なのは、どれだけ日常に取り入れ、継続的に行うかです。

では具体的に効果的なタイミングはいつでしょうか。朝、体を目覚めさせる準備運動として貧乏ゆすりとあしふみ運動を取り入れることで、一日のスタートを活発なものにすることができます。また、夜、寝る前にこれらの運動を行うことで、一日の疲れを取り除き、良質な睡眠へと導きます。

テレビを見ながら、電話を待つ間、料理の合間など、日常のちょっとした空き時間が継続的な運動のチャンスです。このように、日常生活の中で気軽に取り入れる習慣をつけることが、冷え性改善の鍵となります。毎日のコンスタントな実践が、体の変化をもたらし、継続することでその効果はさらに増大します。

ただし、貧乏ゆすりとあしふみ運動を日常に組み入れると言っても、簡単なことではありません。最近では健康体操という名目で貧乏ゆすりとあしふみ運動を組み合わせたカリキュラムを教えてくれる施設などが増えてきましたが、一般家庭で💬「さあ!今日から貧乏ゆすり×あしふみ運動をしよう!」と思っても、簡単にできることではありません。

相応の訓練が必要ですし、運動の効果を最大化するためには、時間や慣れが必要になります。そこでオススメしたいのが、健康器具「あしふみ健幸ライフ」です。

「あしふみ健幸ライフ」で冷え性改善が劇的にラクになる

「あしふみ健幸ライフ」は、冷え性対策に革命をもたらす健康器具です。その背景には、貧乏ゆすりとあしふみ運動のメカニズムを組み合わせて設計されているという、独自の特徴があります。あしふみ健幸ライフを使うことで、冷え性の方々が日常の中で手軽に血行を促進し、症状を効果的に改善することが可能となります。

貧乏ゆすりとあしふみ運動は簡単そうに見えて、意外にはじめることと続けることが難しい運動です。あしふみ健幸ライフを使えば、事前の訓練無しで、商品が届きしだい、貧乏ゆすり×あしふみ運動ができるようになるのです!

この章では、あしふみ健幸ライフで冷え性改善が劇的にラクになる理由についてお話していきたいと思います。

「あしふみ健幸ライフ」の独自の特徴と効果

「あしふみ健幸ライフ」は、貧乏ゆすりの血流促進メカニズムとあしふみ運動の筋肉強化効果を同時に活用できる画期的な健康器具です。足を乗せるだけで、自然と腸腰筋を刺激し、体全体の血の巡りをスムーズにさせます。血の巡りがスムーズになることによって冷え性の症状が緩和され、心地よいポカポカとした温かさを実感することができるのです。

日常の中で簡単に「あしふみ健幸ライフ」を取り入れる方法

「あしふみ健幸ライフ」はデスクワーク中やテレビを見ながら、シンプルに足を乗せるだけで「あしふみ運動」と「貧乏ゆすり」の効果を得ることができます。使い方はとても簡単で、器具の両端に足を乗せて左右にゆらゆらと揺らすだけ。

簡単な動きをサポートする健康器具だからこそ続けやすいというメリットもあります。続けやすく、使いやすいからこそ毎日の生活の中に自然と取り入れやすいとも言えるでしょう。

「あしふみ健幸ライフ」で冷え性対策を始めるためのステップ

まずは「あしふみ健幸ライフ」を設置する場所を選びましょう。リビングや自室、オフィスなど、自分が日常的に過ごす空間が最適です。

1.標準使用方法

体の真正面にセットして、ヒザの角度が90度~100度くらいになるように椅子の高さを調整しましょう。椅子からふくらはぎまでの距離を10cm~15cm程度離すと踏みやすくなります。

まずは両足を器具の中央部分においてから、足を両脇に滑らせ、足の小指が少しだけ「あしふみ健幸ライフ」からはみ出すくらいまで足を広げてください。

あとは一定のリズムを保ちながら、あなたが心地よいと感じるペースで左右の足を上下に動かすだけです。

2.つま先の冷え性にお悩みの場合(つま先使用)

つま先の冷え性にお悩みの場合、標準使用方法と使い方は同じですが、足の裏全体を乗せるのではなく、つま先だけ乗せてあしふみ運動をすることで冷え性対策運動の効果が高くなります。

また、つま先使用の場合、ふくらはぎの筋肉を集中的に動かすことができるため、下肢静脈瘤やふくらはぎのセルライトにも効果が期待できます。

3.手の冷え性にお悩みの場合(手の平使用)

手や指先の冷え性にお悩みの場合、肩甲骨や首(頸椎)といった部分の筋肉の緊張が影響しています。その場合は、手の平使用という使い方がオススメです。

テーブルや台の上に「あしふみ健幸ライフ」をセットし、両手を肩幅くらいに離した状態で乗せます。足同様に一定のリズムで上下に動かすことで、肩周辺の筋肉がほぐれ、手や指先の冷え性改善に効果が期待できます。

手の平使用以外にも両肘を置いた使い方も可能です。どちらの使い方でも肩周辺の筋肉ほぐしに効果が期待できるため、やりやすい方法で試してみましょう。

どの方法も一番のポイントは日常の中で気軽に足を乗せる、腕や手を乗せることを意識することです。あしふみ健幸ライフを日常生活の中で気軽に使うということの習慣化が「冷え性改善」のキーとなります。

冷え性改善への道|貧乏ゆすりとあしふみ運動の組み合わせ

冷え性は多くの人々が抱える問題ですが、その解決策は意外と身近にあります。このブログでは、貧乏ゆすりとあしふみ運動の組み合わせ、「あしふみ健幸ライフ」を使った冷え性改善のメカニズムと効果を紹介しました。

貧乏ゆすりは、単なる無意識の動きとして捉えられがちですが、実はその動きには血流促進の効果が秘められています。一方、あしふみ運動は足腰を鍛える効果があり、これらを組み合わせることで、効率的に血流を促進し、体温調節機能を正常化することが期待できます。

貧乏ゆすりとあしふみ運動は組み合わせて行うことで高い効果が期待できますが、だれでも最初から上手にできるわけではありません。「貧乏ゆすり」と「あしふみ運動」の組み合わせを、だれでも、いつでも、どこでも可能にしたのが「あしふみ健幸ライフ」です。

朝の起床時や夜の寝る前、テレビを観ながらなど、日常の隙間時間を利用して、これらの運動を継続することが重要です。誰でも簡単に取り入れられる「あしふみ健幸ライフ」の実践方法やその特徴、冷え性対策を始めるためのステップも紹介しました。このライフスタイルを取り入れることで、冷え性の問題を劇的に軽減させることができます。

冷え性は単に寒さを感じるだけでなく、体の様々な健康問題にもつながります。冷え性を解決するためには、日常の小さな習慣の変化がカギとなります。貧乏ゆすりとあしふみ運動の組み合わせ、あしふみ健幸ライフを日常に取り入れ、健康で快適な生活を手に入れましょう。

あしふみ健幸ライフは、座ったままで歩行運動ができる

画期的な健康器具です。

ご両親へのプレゼントにもおすすめです。

メルマガ会員募集中!

お得な情報などをお届けいたします。この機会にぜひご登録ください!

最新記事

-

70代80代以上の男性・女性に足踏み健康グッズのプレゼントがおすすめ!

70代80代以上の男性・女性に足踏み健康グッズのプレゼントがおすすめ! -

【足がつまずく原因と対策】無理なくできる方法をご紹介

【足がつまずく原因と対策】無理なくできる方法をご紹介 -

階段がきついのは下半身の筋肉が減少しているサイン!対策法をご紹介

階段がきついのは下半身の筋肉が減少しているサイン!対策法をご紹介 -

【片麻痺のリハビリ】歩行を改善する下肢の自主トレ方法

【片麻痺のリハビリ】歩行を改善する下肢の自主トレ方法 -

室内でウォーキングの代わりになる運動【高齢者や下半身ダイエットに!】

室内でウォーキングの代わりになる運動【高齢者や下半身ダイエットに!】

カテゴリ

- ウォーキング

- ウォーキング

- うつ病

- 肩こり

- 運動習慣

- セロトニン

- 目の疲れ

- ペースメーカー

- 視覚障害

- ボルト治療

- 片麻痺

- 転倒予防

- 変形性股関節症

- 腸活

- フレイル

- リハビリテーション

- 妊娠中の運動不足

- 生活習慣と健康

- 足と下肢の健康

- 循環と代謝

- 体調不良と症状管理

- セルライト

- 腰痛

- 高齢者

- 座りすぎ

- ダイエット

- 骨粗しょう症

- 頭痛

- 血栓

- 脊柱管狭窄症

- 血流

- セロトニン

- 股関節

- 腸腰筋

- 在宅ワーク

- 血栓症

- 足の痺れ

- 糖尿病

- デスクワーク

- くるぶし

- パーキンソン病

- 冷え性

- 土踏まず

- 鈍痛

- 老廃物

- 下肢静脈瘤

- 新陳代謝

- ふくらはぎ

- 貧乏ゆすり

- 変形性関節症

- 屋内・室内運動

- エコノミー症候群

- 股関節痛について

- 足のむくみ

- お知らせ